南方録・南坊宗啓 千利休述

「南方録」は、千利休の弟子で堺の南宗寺の塔頭、集雲庵の庵主であった(あったとされる)禅僧の南坊宗啓が、千利休から聞き取った茶の湯の道の秘伝を記録したものとされています。しかし、この南坊宗啓なる禅僧が実在したという確かな証拠がなく、書かれている内容と使われている用語に時代の矛盾する箇所があり、現在では江戸元禄時代に成立した偽書であるとされています。けれども、たとえ南坊宗啓なる禅僧が存在せず、「南方録」が後世の人によって書かれたものであっても、そこに書かれている内容と文章は素晴らしく、千利休のわび茶を伝えるものとして高く評価されています。実際、現在発行されている茶の湯に関する本で、「南方録」からの引用がない本を探すのが難しいくらいです。そのくらい多くの茶人、茶の湯の研究者を魅了してきた名著です。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

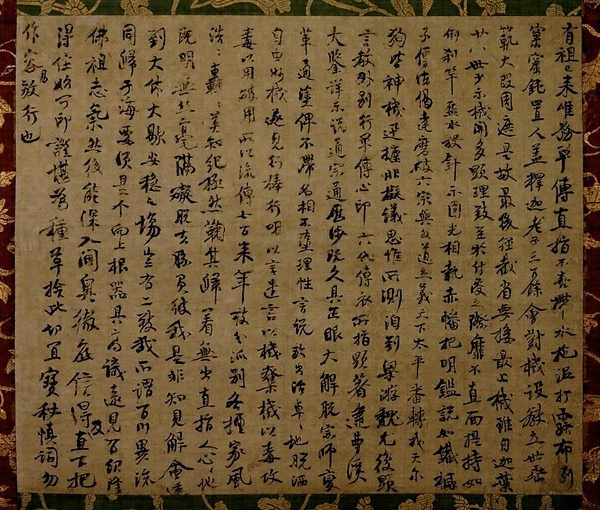

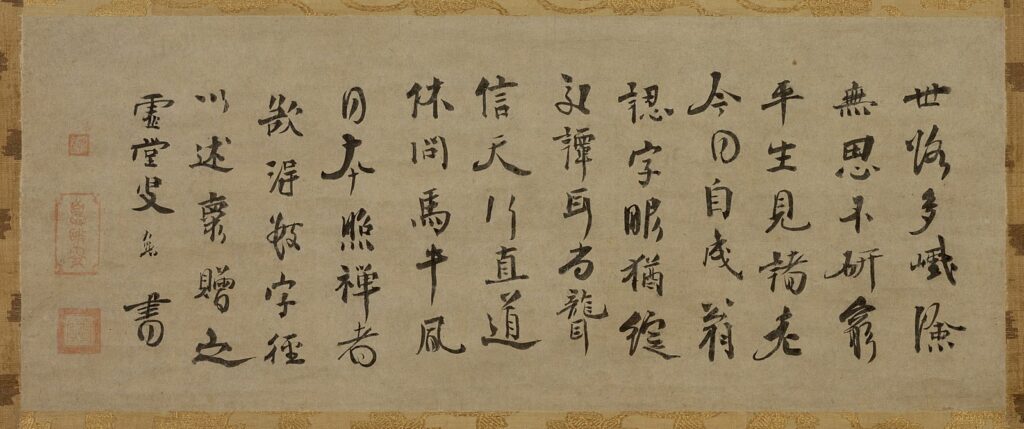

下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

「南方録」とは

茶道を嗜む方の外に「南方録・なんぼうろく」という書の名前をご存知の方はまずいらっしゃらないのではないかと思います。これは、そのくらい限られた世界(茶道の世界)でしか知られていない書物です。その茶道の世界でも、「南方録」の名は知っているけれども、実際この書を手にとって読んだ方となるとまた非常に限られてくると思います。世阿弥の著した「風姿花伝」が世間一般に広く知られているだけでなく、能の愛好家以外にも広く読まれているのとはまったく対照的です。

そもそも「南方録」は、福岡黒田藩に使え、茶人でもあった立花実山が、貞享三年(1686年 千利休百回忌の年)参勤交代のために江戸に向かっているところ、京都のさる人物から「利休どのの茶の湯秘伝書五書があるので、お望みなら写を差し上げよう」と、その写しの一部とともに手紙が届き、伏見でその写しを手に入れ、後に堺に出向きさらに二巻の秘伝書を見つけ、それらを福岡に持ち帰り筆写し、これを「南方録」と名付けたというのです。(その事情については、熊倉功夫著「南方録を読む」淡交社の解題に詳しく述べられています。)

「南方録」は、千利休の弟子で堺の南宗寺の塔頭、集雲庵の庵主であった(あったとされる)禅僧の南坊宗啓が、千利休から聞き取った茶の湯の道の秘伝を記録したものとされています。しかし、この南坊宗啓なる禅僧が実在したという確かな証拠がなく、書かれている内容と使われている用語に時代の矛盾する箇所があり、現在では江戸元禄時代に成立した偽書であるとされています。けれども、たとえ南坊宗啓なる禅僧が存在せず、「南方録」が後世の人によって書かれたものであっても、そこに書かれている内容と文章は素晴らしく、千利休のわび茶を伝えるものとして高く評価されています。実際、現在発行されている茶の湯に関する本で、「南方録」からの引用がない本を探すのが難しいくらいです。そのくらい多くの茶人、茶の湯の研究者を魅了してきた名著です。

「南方録」は、立花実山の自筆本の題箋に南方録と記されていたことからそれを書名としています。中国・唐代の文筆家・陸羽(733年〜804年)が茶の知識をまとめた「茶経」の書き出しの一文「茶は南方の嘉木なり」から取られたものと言われます。「南方」を「なんぼう」と読むのは、南坊宗啓の名に由来します。

偽書か、伝書か

熊倉功夫著「南方録を読む」淡交社の「はじめに」で、著者熊倉功夫氏は次のように記しています。

「私は今までいろいろ茶の湯の書物を読んできた。その中で『南方録』は群を抜いて面白い。その秘密は、千利休を自由自在に語っているところにある。千利休が偉大であることがわかっていても、我々が利休について知っていることはそれほど多くはない。まして利休のわび茶とは、どんなものであったのか、当時の記録類をみても、詳しく書いたものはない。ところが『南方録』は、はじめから終わりまで、利休の茶について語り尽くしている。道具についての利休の考え、茶花の見方、茶会の心得、そして利休の時代の人々の逸話。どれをとってみても、いかにも利休らしい茶の思想が一貫している」

熊倉氏は、南坊宗啓について、「謎の人物であり、あるいは実在しないかもしれない。実在したという確かな証拠はないからである」と述べ、また次のようにも述べています。「そもそも芸道が日々革新に満ちて、創造的エネルギーに溢れているときには伝書はできるはずもない。芸道がようやく完成されて固定期に入るときに、伝書の重要性が認識されて、作られるようになる。『南方録』も同様に考えてよい。利休の時代がようやく遠ざかろうとする時代に、利休の伝承がいろいろなかたちで文字化されてくる。その凝り固まった、いわば文学的結晶が『南方録』なのである」つまり熊倉氏は、「南方録」を、利休の伝承が集められ、それを立花実山が編集して作った伝書であるとするのです。

古典中の古典とされる「論語」にしても孔子が書き残したものではありません。「論語」は孔子と弟子たちの言行録です。その編集は孔子の孫弟子たちの時代から始まり、二十篇・五百章からなる今の「論語」の形が出来上がったのは後漢末期と推定されています。また日本最初の歌集である万葉集は、天皇、貴族から防人、東人といった庶民まで幅広い階層の人たちの歌が四千五百首収められています。この万葉集も誰が選者となり編集したかは明らかでなく、大伴家持がそれに関わったことだけがほぼ確実といわれているにすぎません。「南方録」が、利休の伝承を集めそれを編集したものであるとして、その編集は立花実山一人ではなく、志を同じくする茶の湯仲間と一緒になされたのかもしれません。オランダ語の人体解剖書・ターヘルアナトミアの翻訳の事情を杉田玄白が詳しく記録した「蘭学事始」。あそこに書かれていた翻訳に携わる仲間が心を一つにして翻訳に打ち込む様子、あの様子と同じことが立花実山を中心にして行われていたのかもしれません。

茶道の歴史

ここで茶道の歴史について見ておきましょう。

茶道の歴史を語る場合、村田珠光、武野紹鴎、千利休、この三人の人物をはずすことはできません。村田珠光を開祖とする侘茶は、武野紹鴎によって広められ、千利休によって茶道文化として大成されました。

能阿弥の「書院台子の茶の湯」

しかしこの三人を語る前に、もう一人忘れてはならない人物がいます。能阿弥(1397年〜1471年)という足利将軍家の同胞衆を務めた人物です。同胞衆とは、将軍の側で芸事の相手をする人達です。阿弥号は同胞衆に対して与えられる号であり、能(猿楽)を大成した観阿弥と世阿弥も将軍家の同胞衆でした。能阿弥はもともと越前の朝倉氏に仕える武士でしたが、剃髪して六代将軍足利義教に同胞として仕え、続いて八代将軍義政にも仕えました。芸術に関して大変マルチな才能を持った人で、お茶だけでなく、連歌、水墨画、立花など様々な芸に通じていました。しかし、何と言っても能阿弥が最もすぐれていたのは、唐物の目利き、つまり中国伝来の美術品の鑑定でした。足利義政の時代に東山御物の制定(足利将軍家が収集した美術品の整理鑑定)を行ったことは特に有名です。能阿弥の時代のお茶は、中国式の飲み方が一般的で、闘茶というお茶を飲み比べて産地を当てる遊びなどがよく行われていました。もともとお茶室も中国式だったわけですが、武家の建築様式として書院造りが普及してくるにつれて、書院造りの座敷で茶の湯をする場合の床の間、違い棚などの飾り方を能阿弥が定めました。将軍のお茶のお相手をする場合、書院造りの座敷で、どういうふうにお茶をするか、茶道具の飾りつけなどを決めたのです。ですから闘茶のような遊芸趣向の茶の湯から、礼儀作法の整えられた茶の湯に変えていったのが能阿弥です。この能阿弥が定めた茶の湯を「書院台子の茶の湯」といい、村田珠光以後に盛んになったわび茶を「小座敷の茶の湯」といいます。能阿弥は室町時代の東山文化を語る上でなくてはならない人物です。

茶道の開祖・村田珠光

村田珠光(1423年〜1502年)は、侘茶、茶道の開祖とされる人です。もともとは奈良称名寺の僧侶でしたが、寺を出て諸国を流浪した後、京に出て庵をかまえました。その庵で、どこで誰に教わったのかはわかりませんが茶の湯を教えていました。そして、京に出てから、大徳寺の一休禅師(とんちで有名な一休さんです)に禅を学びました。一休禅師のもとに参禅した珠光は、みごとに覚りを開き、その証として一休禅師より大徳寺派の禅の開祖圜悟禅師の墨蹟をもらいます。珠光はその墨蹟を草庵の数寄屋の床の間に掛けてお茶を立てました。そこから数寄屋の床の間には名禅(有名な禅僧)の墨蹟を掛けるようになりました。では珠光は、一休禅師のもとでいったい何を覚ったのか?それは「仏法も茶の湯の中にあり」ということを覚ったのです。「水を運び、薪を取り、湯を沸かし、茶をたてて、仏に供え、人にのませ、自分ものむ。この中にも確かに仏法がある」と覚ったのです。また、珠光は能阿弥から唐物の目利きと立花を学びました。しかし能阿弥からお茶は学んでいません。逆に能阿弥の方が珠光の茶の湯に驚き、それを高く評価しました。能阿弥の「書院台子の茶の湯」は、貴族と大名をその対象としていただけに、形式主義で精神性が薄いものでした。それに対して、禅の悟りを得た珠光の「小座敷の茶の湯」は、草庵のわび茶といわれるように、人間の心を尊ぶ精神性の高い茶の湯でした。珠光の残した言葉にその精神性を見ることができます。「月に雲間なきは、いやにて候」この言葉は、ともに一休禅師のもとで禅を修行した能の金春禅鳳(母が世阿弥の娘)が珠光の言葉として記録しました。「夜空に満月が皓々と照って、雲のまったくかからないのは嫌だ」「月は満月で皓々と輝いているよりも、雲がかかって見え隠れしているのがよい」茶の湯の美意識を代表する言葉として著名な一言です。この珠光の言葉にみられる完全性を否定し、不完全なもの、簡素なものに美しさを見出すところが「わび」の精神です。けれども、珠光の言葉に先立つこと約百五十年前に書かれた吉田兼好の「徒然草」に「花はさかりに、月はくまなきをのみ見るものかは」(137段)とあります。また世阿弥の風姿花伝にも「花のしほれたらんこそ面白けれ」(問答条々・第八問答)とあります。故に「わび」の精神なるものは、日本人の中で古くから徐々に形成されてきたものと見るべきと思います。また次の言葉は珠光が弟子の古市澄胤に送った書状中で述べています。「この道、第一悪きことは心の我慢、我執なり」心の我慢とは、わがまま、慢心のことです。我執とは、自分に対する執着、つまりうぬぼれです。「茶の湯の道において最も悪いのは、慢心とうぬぼれである」そして「心の主とはなれ。心を主とせざれ」ともいっています。「自分の心の主人となれ。心を主人にしてはいけない」心を自分でコントロールしなければいけない。心のままに自分が引っ張っていかれてはいけないということです。この古市澄胤宛の書状は「心の文」と名づけられ、Wikipedia村田珠光で全文を読むことができます。珠光の言葉が禅をベースにしたものであることは疑いありません。こうした珠光の茶の湯の精神性の高さに能阿弥は感服したわけです。「こいつは大した奴だ」ということで、能阿弥は珠光を将軍足利義政に推挙しました。こうして珠光は将軍義政に茶の湯を教えることになり、それはわび茶が広まっていくきっかけになりました。それにしても能阿弥は立派な人です。珠光にとって能阿弥は唐物の目利きと立花の師です。しかし、そうした師弟の関係を飛び越えて能阿弥は珠光を将軍に推挙したのです。時代の転換期には突然英雄が出現することがあります。しかし英雄以上に、その英雄を見出し世に送り出した人物こそが真の英雄なのではないでしょうか。中国の宋において蘇軾、王安石を登用した欧陽脩のようにです。(村田珠光が足利義政に茶の湯を教えたことを否定する歴史学者もいます)村田珠光が将軍足利義政の茶道師範となって以降、珠光のわび茶が能阿弥の書院台子の茶の湯を衰退させていったのかというと、そうではなく、能阿弥のお茶は弟子の空海(弘法大師ではありません)に引き継がれ、空海から堺の豪商北向道陳に引き継がれました。そして北向道陳は利休に能阿弥のお茶を伝えています。南方録の書き出しに「茶湯は台子を根本とすることなれども」とあるのはそれを意味します。

自治都市 堺の繁栄と茶の湯

能阿弥、村田珠光の二人は室町幕府の権威を背景にして京で活躍しましたが、武野紹鴎とそれに続く千利休は堺の商人でした。当時の堺という町は、世界的に有名な自治都市で、応仁の乱により日本中が混乱の最中にあっても、ここだけ無風状態の別世界でした。キリスタン宣教師のガスパル・クエリヨは、1581年の書簡で、堺のことを「ここは日本で最も富み、また土地は広く、多数の裕福なる商人が住み、かつ自由市で大きな特権と自由を持ち、共和国のような政治を行なっていることで有名である。他の諸都市が激しい戦争中の時も堺は甚だ平和である」と書き送っています。堺の町に繁栄をもたらしたのは貿易と自治です。堺には日明貿易、南蛮貿易によって巨万の富が蓄えられました。堺に滞在したこともある宣教師ルイス・フロイスは、「堺は日本の最も富める湊にして国内の金銀の大部分が集まるところなり」と報告しています。15世紀から16世紀にかけての堺は、貿易で得た富を守護大名や武士の侵入から守るため、海に面する西側以外の三方に濠をめぐらせ、さながら城郭都市のごとき様相でした。その中で、会合衆と呼ばれる三十六人の年寄り衆が合議制で町を治めていました。宣教師ガスパル・ビレラは「堺はベニスの如く執政官によって治められる」と書き送っています。堺の豊かさが自治を支え、自治もまた堺の豊かさを支えていました。堺の富はそこで活動する商人の富ですから、富に余裕のできた商人たちは、その富を文化的な活動に使い始めます。芭蕉の活躍した江戸元禄期によく似ています。また応仁の乱で荒廃した京から公家や文化人が堺に避難してきたことも、堺の文化活動を盛んにした要因の一つです。堺が鉄砲の生産をはじめてからは、鉄砲を購入したい戦国大名との交渉に茶の湯が利用され、実利を兼ねた趣味として堺の商人たちの間で広まりました。堺では敵味方を問わず鉄砲が取引され、昨日茶会でもてなした相手の敵を今日の茶会でもてなすという、死の商人まがいのことが平然と行われていました。能阿弥の台子の茶が大広間で多人数で行われるのに対して、珠光のわび茶は小さい茶室で二三人が膝をつきあわせて相対するため、秘密保持を必要とする軍事物資の取引交渉にはわび茶が向いていました。また、そうした秘密を保持できる小さい茶室は、権力者と結びつくにも好都合でした。今井宗久、津田宗及、千利休、彼らは茶人でありながら権力者と結びついた政商です。三人は武野紹鴎の門下でした。堺ではそうした事情もあってわび茶が広まっていったのです。

武野紹鴎・村田珠光のわび茶の継承者にして千利休の師

武野紹鴎(1502年〜1555年)は、珠光のわび茶を継承し、千利休にそれを伝授した名人とされています。武野紹鴎は堺で皮革を扱う問屋に生まれました。皮革は主に武具に使われますから、戦国時代には重要産業でした。堺の皮革問屋といえば、当時はかなり裕福な商家だったと想像されます。紹鴎は茶道の道に入る前に、京に出て歌道(和歌の道)を学んでいます。師は当代随一の古典文学者と言われた三条西実隆(1455年〜1537年)です。当初の目的は貴族の教養を身につけ、それを商売に活かすことでした。しかし茶道を学ぶ以前に歌道を学んだことが、後に茶道で活きてきます。これは「南方録」に出ていることですが、紹鴎が「みわたせば 花ももみぢも なかりけり 浦のとまやの 秋の夕暮」という藤原定家の歌をわびの心として紹介しました。これはわびの心を説明する際に現在でも最もよく引用される和歌です。歌の道は日本ではあらゆる芸道の土台となるものでした。能を大成した世阿弥が、子孫に宛てた家訓書として書き残した「風姿花伝」の序で、「この猿楽の道で大成しようと思うものは、(猿楽以外の)他の道に入ってはならない。ただし、歌道(和歌の道)は風雅に親しみ寿命を延ばす教養なのであるから、できるだけこれを身につけるべきだ)と述べ、歌道を学ぶことを子孫に勧めています。さて、武野紹鴎は村田珠光のわび茶の後継者と言われますが、紹鴎は珠光から直接教えを受けたわけではありません。紹鴎は珠光が亡くなった年(1502年)に生まれました。この三十年後に織田信長が生まれています。紹鴎は、はじめ珠光の弟子である藤田宗理に茶の湯を学び(山上宗二記)、その後、十四屋宗悟、十四屋宗陳に学びました(南方録)。十四屋宗悟、十四屋宗陳には学ばず、村田宗珠(珠光の養子)に学んだという説もあります。紹鴎は、三十二歳の時、奈良の漆問屋松屋を訪れ、有名な松屋三名物(徐煕筆の白鷺図、松本肩衝、存星の長盆)を拝見し、徐煕筆の白鷺図(村田珠光が将軍足利義政から拝領したと伝えられています)に珠光の茶味を感得したという逸話が残っています。しかし、紹鴎の所蔵品や茶会の道具組から、紹鴎の茶は唐物名物を多用した豪奢な趣向であり、珠光のわび茶の後継者とみなすことはできないとの見解を示す研究者もいます。京で三条西実隆等と交際していた頃は、京の一流の文化サロンに身をおいていたわけで、そこで豪奢な趣向が身についたことは否定できません。三条西実隆が亡くなってから堺へ帰り、今井宗久、津田宗及、千利休といった堺の経済を支える豪商たちに茶の湯を伝授しました。彼らは茶の湯を武器に権力者に近づき、商いを拡大させていきました。

茶の湯の大成者・千利休

そして茶の湯を文化として大成したのが千利休(1522年〜1591年)です。利休の本名は田中与四郎といいます。家業は魚問屋でした。実家は堺の自治を合議する会合衆の中でも有力な納屋衆に入っていたといいますから、堺の豪商、有力商人とみてよいかと思います。田中という姓がなぜ千に変わったかはよくわかっていません。ただ利休の祖父は田中千阿弥といい、その名の千の一文字を取って姓に変えたという説があります。田中与四郎(利休)は、はじめ北向道陳について「書院台子の茶の湯」を学びました。北向道陳は能阿弥の孫弟子にあたり能阿弥の「書院台子の茶の湯」の正当な継承者でした。その北向道陳が自分の弟子田中与四郎(利休)を、当時わび茶の第一人者である武野紹鴎に紹介したのです。「わての弟子に田中与四郎いう、えらい覚えのええ奴がおりますねん。わての方ではもう教えることがあらしまへん。ほんでな・・・」という関西弁の会話があったかどうかはわかりませんが、とにかく北向道陳の推薦で与四郎はあこがれの武野紹鴎の弟子になれたわけです。与四郎は武野紹鴎に入門するにあたり、頭を剃り、宗易と名を改めました。宗易十九歳、紹鴎三十九歳の時です。兄弟子にこれも堺の有力商家である今井宗久と津田宗及がいました。当時は、基本的な茶の湯の規矩として「書院台子の茶の湯(能阿弥の茶)」をまずしっかり身につけてから、「小座敷の茶の湯(わび茶)」に入るべきと考えられていたようです。茶の世界では「和(和敬静寂)」が重んじられますから、両者(能阿弥の茶とわび茶)の間は、対立的な関係ではなく補完的な関係だったのでしょう。一方その当時の仏教界に目を向けると、比叡山延暦寺による新興宗派への弾圧、一向一揆、法華一揆などの宗教一揆、当時の仏教界は非常に暴力的、好戦的でした。そんな仏教界の現状にあいそを尽かし、茶の湯を通じて和の仏道を実践する精神性の高いわび茶が人々の心を引きつけたのだと思います。当時畿内全域を勢力下に治めつつあった織田信長は、貿易により富を蓄えた自由都市堺に目をつけます。信長は圧倒的な武力を背景に軍資金を差し出させ、1570年堺を直轄地にして鉄砲の供給地としました。信長としては直轄地とした堺を安定して支配するには、堺の有力商人を政略的に利用する必要がありました。そこで目をつけたのが、今井宗久、津田宗及、千利休の三人です。三人は信長の茶頭となり、信長配下の大名に茶を教えたり、接待や外交交渉としての茶会に同席して権力者信長と堺の間を良好な関係に保ちました。信長が本能寺で倒れて後も、三人は秀吉に茶頭として仕えます。そして、三人の中で千利休が他の二人に比して抜きん出ていきました。秀吉が関白となった年の翌天正十四年(1586年)に、豊後の大友宗麟が大阪城を訪れ、秀吉の弟秀長に大阪城をくまなく案内された折、「内々の儀は宗易(利休)、公儀の事は宰相(秀長)存じ候、御為には悪しき事はこれあるべからず候」と告げられたと国元へ書状を送っています。つまり「内々のことは利休に相談せよ、公の事は私秀長に相談せよ」と豊臣政権No2の豊臣秀長が言っているわけで、利休はこの頃すでに豊臣政権内において大きな力を持っていたことになります。利休は最高権力者関白秀吉の茶頭として豊臣政権の裏方を一人で支えていたのです。それは利休の行動の背後に強い政治的野心があったことを物語っています。そうなれば、諸大名は茶の指南を求めて我先に利休に近づきます。そして、利休から茶の指南を受けた大名の多くが、利休の茶の湯に魅せられていきました。それは利休が傑出した茶人であったことをも同時に裏づけています。しかし、それを面白く思わない連中も豊臣政権の中にはいたわけで、利休も最終的には権力闘争に巻き込まれる形で命を失うことになります。

「覚書」から取り上げた名文

「南方録」は、「覚書、会、棚、書院、台子、墨引、滅後」の七巻から構成されています。その構成と特色についは Wikipedia の南方録でご確認ください。

今回は、「覚書」と「滅後」からそれぞれ名文を取り上げました。

「覚書」から取り上げた名文は、「覚書」の第一節の書き出し「宗易ある時、集雲庵にて茶湯物語ありしに、茶湯は台子を根本とすることなれども、心の至る所は、草の小座敷にしくことなしと常々の給ふは、いか様の子細か候と申、宗易の云、(宗易つまり利休が、ある時、集雲庵で茶の湯の話をされ、茶の湯は書院台子の茶の湯を基本とするものだけれども、心の底からああいいなと思えるのは、草の小座敷の茶の湯に及ぶものはないと常日頃おっしゃられるのは、どのような次第ですかと尋ねたところ、宗易が言うには)」に続く文章です。「草の小座敷」の「草」は「真行草」の草です。「真行草」は、書道で言えば「真書・行書・草書」がこれにあたり、一番くずされた形です。「小座敷の茶の湯」が「草」であるなら、「書院台子の茶の湯」は「真」にあたります。

この南坊宗啓の問いに対して利休が答えたのが電子読本の「覚書」の文章です。「茶禅一味」を言いあらわした名文として有名です。この文章については、意味の理解は問題なくできると思います。ただ、あまり深くその意味を追求せず、何度も文章を音読して味わうことが大切です。その味わいの中にこそ大切な意味があります。禅の教えの真髄は、不立文字、教外別伝です。

「滅後」から取り上げた名文

次の「滅後」から取り上げた名文について、鈴木大拙は「禅と日本文化」の中で次のように述べています。「茶の目的は小規模ながらこの世に清浄無垢の仏土を実現し、一時的の集まり、少数の人ながら、ここに理想社会を作ることだという意味の一節がある。この利休高弟の一人の手になる文章に禅の精神の深く染み通っていることがわかる」 第六章禅と茶道より。鈴木大拙によってこの文章が書かれた時は、鈴木大拙には「南方録」が偽書という認識はありませんでした。

この文章もすばらしい名文で、文章の味わいの中に茶の湯の道の真理がみてとれます。繰り返し繰り返し音読して味わうべき文章です。

「清浄無垢」とは、心の清浄無垢、つまり清らかで煩悩のない心の状態をいいます。わびの本質とは、清らかで煩悩のない心の状態をいい、それはそのまま仏の世界を表しています。「塵芥を払却し」とは、心の塵芥(ちりあくた)を払い除けることです。茶会では露地を抜け草庵に至るまでに、心の塵芥(ちりあくた)をすべて払い除けるです。「直心の交わり」とは、心と心が直接ふれあうことです。茶室とは、亭主と客が心と心を直に通わす場所なのですから、細かな規則や作法はむやみに言い立てる必要はありません。火を起こし、湯を沸かし、茶をたてて飲む。ただそれだけのことです。ここに仏の心が現れ出るのです。

「直心の交わり」という言葉がでましたが、これは「心を一つにする」という意味に解釈してもよいかと思います。亭主と客が心を一つにして最高の茶会の場を作りあげる。お茶の世界で言う「一座建立」です。

「相愛和合の境地を作り上げることが茶の道です。俗世間には嫌なことが多い。しかし、お茶の会合だけでは、茶席だけでは、人間相互の美しい交わりを持たねばならぬ。この交わりを盛り上げるのが、茶道の根本、一番大切な所です」桑田忠親著「茶道の歴史」講談社学術文庫

「南方録」の名文

他にも「南方録」には茶の湯の奥深さを教えてくれる名文が数多くあります。

「南方録」覚書 「夏涼しく、冬あたたく」

ある人が宗易(利休)に「夏と冬の茶の心得、秘訣を教えていただきたい」とたずねたところ、宗易は次のように答えました。「夏はいかにも涼しきように、冬はいかにも温かなるように、炭は湯のわくように、茶は服のよきように、これにて秘事はすみ候よし」

たずねた人はこれを聞いて興ざめして「そんなことはだれでも承知しています」と答えたところ、また宗易は「さあらば、右の心にかなうようにしてご覧ぜよ、宗易客にまいり御弟子になるべしと申されける」

利休の弟子たちが利休に茶道の極意を尋ねた事で生まれた心得とされる「利休七則」は、「南方録」のここから生まれました。

利休七則

一、茶は服のよきように点て、

二、炭は湯の沸くように置き、

三、花は野にあるように、

四、夏は涼しく冬は暖かに、

五、刻限は早めに、

六、降らずとも雨の用意、

七、相客に心せよ、

「南方録」覚書 「掛物は道具の第一」

掛物ほど第一の道具はなし、客・亭主共に茶の湯三昧の一心得道の物也、墨跡を第一とす、其文句の心を敬い、筆者・道人・祖師の徳を賞玩する也(掛物ほど大切な道具はない。客と亭主両方がただ茶の湯の道にうちこみ、心を一つにしてその道の悟りを得る道具である。掛物の中では墨跡を第一に尊ぶ。その言葉の心を敬い、筆者、道人、祖師の徳を味わうのである)

墨跡とは、本来は墨筆で書いた文字のことですが,日本の書では禅宗の高僧の筆跡を禅林墨跡,略して墨跡といいます。

「南方録」覚書 「わび茶の心」

「紹鴎わび茶の心は、新古今集の中、定家朝臣の歌に、『見わたせば花も紅葉もなかりけり、浦のとまやの秋の夕暮れ』この歌の心にてこそあれと申されしと也。花紅葉は、則書院台子の結構にたとへたり、其花紅葉をつくづくとながめ来りて見れば、無一物の境界浦のとまや也。・・・・・又宗易、今一首見出したりとて、常に二首を書付、信ぜられし也、同集家隆の歌に、『花をのみ待らん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや』これ又相加えて得心すべし(紹鴎はわび茶の心は新古今和歌集の中にある藤原定家の歌「見わたせば花も紅葉もない、浜辺の粗末な家だけが見える秋の夕暮れだ」この歌の心のようでありたいものだと申された。花紅葉を書院台子の素晴らしさにたとえたのだ。その花紅葉をつくづくとながめつくしたところに、無一物の境界として浦のとまやがある。・・・・・又宗易は、わび茶の心を今一首見つけたといって、いつも二首を書きつけて、信奉しておられた。新古今和歌集藤原家隆の歌に、「花ばかり待っている人に、山里の雪の隙間に芽を出した草の春を見せたいものだ」これも又加えて納得したいものだ)」

この新古今和歌集にある定家と家隆の歌をわび茶の心とするのは、お茶の世界ではよく知られています。ただそれが「南方録」に書かれていることを知る人が少ないだけです。「南方録」が偽書という烙印を押された今でも、定家と家隆の歌がわび茶の心であることに変わりはありません。

「南方録」と千利休

結局この「南方録」が、千利休という人物と利休のわび茶のイメージを作り上げたのです。ただこんなことは利休に限りません。私たちが持っている剣豪宮本武蔵のイメージは、吉川英治の小説「宮本武蔵」とそれをもとにした映画、テレビドラマによって作られました。今では薩長同盟の立役者として幕末のヒーローとみなされている坂本龍馬。世間一般でイメージされている坂本龍馬は、司馬遼太郎の小説「龍馬がゆく」によって作られたものです。歴史上の人物がすべてがそうであるとはいいませんが、その人物について書かれた物語や伝記がその人物のイメージを作り上げ、そのイメージが真実として伝承されてきたのです。

「南方録」は、様々な研究により、利休の弟子南坊宗啓が利休から直接聞き取った茶の湯の秘伝を記録した伝書であるということは否定されています。江戸時代元禄期に福岡藩士で茶人であった立花実山が、それまでの利休に関する伝承を整理編集して創作したものであろうと推測されていますが、それとて確実ではありません。それでも「南方録」という書が実在し、長きにわたり読み継がれ、それを読んだ人々を魅了してきたという事実を曲げることはできません。鈴木大拙は「禅と日本文化」の中で、「南方録」を「茶の湯の最も重要な、ほとんど神聖視されている教典の一つ」と書いています。鈴木大拙が「禅と日本文化」を出版したのは1940年です。八十年前の日本では「南方録」は疑うべくもない真実の書でした。ですから、「南方録」に書かれていた千利休と利休のわび茶を疑う人はいませんでしたし、それこそが真実だったのです。

参考文献

熊倉功夫「南方録を読む」淡交社

桑田忠親著「茶道の歴史」講談社学術文庫

宮本義己文「天下一の茶人千利休の軌跡・入門茶の湯」洋泉社

竹本千鶴文「茶の歴史と人物伝・入門茶の湯」洋泉社

脇田晴子著「自由都市堺の幻想・エッセイで楽しむ日本の歴史」文藝春秋社

「南方録」を読むなら、岩波文庫、講談社学術文庫から文庫本が出版されています。お勧めしたいのは、熊倉功夫著「南方録を読む」淡交社です。語釈と解説がとても充実しており、茶道の経験がなくとも「南方録」の魅力と面白さを十分味わうことができます。文庫本と比較して価格は高いですが、それだけの価値のある本です。

桑田忠親著「茶道の歴史」講談社学術文庫は、「まえがき」から著者自身の言葉を引用すると、「私の小著『茶道の歴史』は、日本独自の伝統芸能である茶の湯のしきたり、名物茶道具のいわれ、茶会の変遷、茶道の精神などについて、その概要を述べたものです。しかし、むつかしい理論の説明や空虚な概念の叙述に終始することをつとめて避け、史上の人物、つまり能阿弥、珠光、紹鴎、利休、織部、遠州、宗旦、不昧らの茶匠、佐々木道誉、足利義政、松永秀久、信長、秀吉、・・・・・らの武将の、茶事・茶会の模様、逸話、人物などを中心に、茶道の礼法や茶道具の由緒について余り関心のない方々にも興味を持たれるように工夫をこらしてお話ししたつもりです」この本は著者の言葉通りの本で、読み物として非常におもしろく、歴史書を読んでいるような感覚で引き込まれていきます。上記「南方録を読む」とセットで読めば、面白さが倍増します。