渋沢栄一「論語講義」とは

電子古典読書会「論語」では、渋沢栄一の著した「論語講義」をテキストにして論語を読み進めていきます。

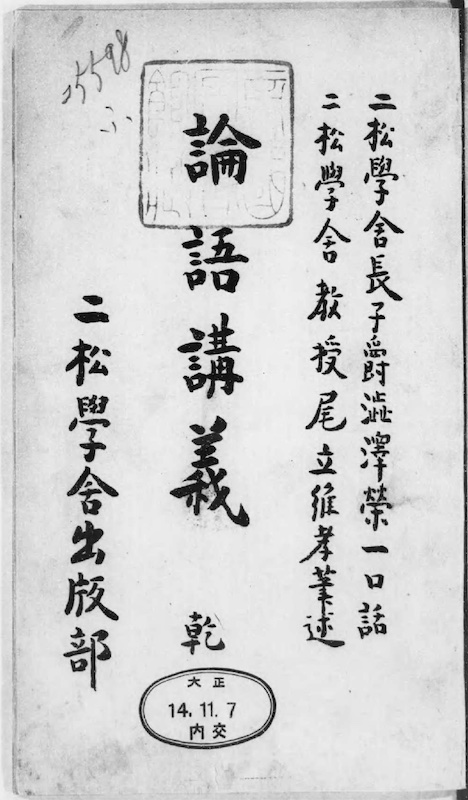

「論語講義」は、渋沢栄一が八十四歳の時に講述した論語の講義を、二松学舎教授の尾高維孝が筆録し、講義録として毎月発行されたものを原本として乾・坤二冊で発刊されました。二松学舎の創設者である漢学者三島毅は渋沢の論語の師であり、当時(大正時代)渋沢は二松学舎で舎長の任にありました。

論語講義という書名通り、あたかも渋沢栄一による論語の講義を受けているかの如く読み進めていけます。

原著PDF版無料ダウンロード

渋沢栄一「論語講義」は、国立国会図書館デジタルコレクションにPDFファイルで収められ、自由にダウンロードして読むことができます。

●「論語講義・乾」国会図書館デジタル版 ←クリック又はタップしてください。

●「論語講義・坤」国会図書館デジタル版 ←クリック又はタップしてください。

出版された時の原著のままで現代語訳は載っていませんが、渋沢栄一の言葉がそのまま文章となっていますので、その文章からは渋沢の精神がストレートに伝わってきます。

現在書籍として出版されている渋沢栄一「論語講義」の紹介です。

●「論語講義」二松学舎大学出版部

単行本の「論語講義」です。論語全篇の全章に対して渋沢栄一の [字解](語句解説)と[講義](解説)が記されています。二松学舎はかつて渋沢が舎長(今でいう理事長)を務めていました。デジタル版の乾・坤二冊が一冊にまとめられています。Amazonで購入できますが、非常に高価です。

●「論語講義 一 〜 七」講談社学術文庫

文庫本の「論語講義」です。大作だけに文庫本七冊に及びます。増刷されておらず新本を入手するのは困難です。Amazonで古本を手に入れるしかありません。古本の価格は本の状態により様々です。

●渋沢栄一の「論語講義」守屋淳編訳 平凡社新書

「論語講義」ダイジェスト版といえる新書です。「論語講義」の中から読みどころを選りすぐって現代語に訳出してあります。

現代語訳で書かれていますので、読みやすさとわかりやすさは抜群です。

守屋氏は「まえがき」でアメリカの経営学者ピーター・ドラッカーが渋沢栄一を尊敬し研究していたことを紹介し、ドラッカー、渋沢栄一、孔子の共通点は「社会や組織、そして人の末長い繁栄は、いかに達成されるのかという課題を、自らの時代状況に照らし合わせつつ考え抜いた点である」と指摘されています。

この指摘は、読者にもその課題を、今現在の自分を取り巻く状況に照らし合わせつつ真剣に考えてもらいたいということだと思います。

渋沢論語を学び渋沢栄一がその時代の課題にいかに向き合ったかを知ることは、私たちが今直面している現実の課題にいかに向き合うかを考える上で大きな力になると思います。

経営者、ビジネスマンによく読まれている「論語講義」です。

●渋沢栄一「論語」の読み方 竹内均編解説 三笠書房

●「孔子 人間、どこまで大きくなれるか」竹内均編解説 三笠書房 知的生きかた文庫

上記二冊は書名は異なりますが同じ内容です。

地球物理学者の竹内均先生(1920 – 2004年 雑誌ニュートンの初代編集長です)による現代語に訳出されたダイジェスト版です。自らが選んだ論語の篇と章に竹内先生が見事な表題をつけられています。

たとえば、「論語の始まりの篇・学而第一」には「人生のいちばんの楽しみをどこに求めるか」との表題がつけられ、学而篇16章の中から10章が取り上げられています。そしてその10の章にまたそれぞれ表題がつけられているのです。たとえば、「学而篇の第一章・学んで時にこれを習う」には、「日々勉強してよい友をもつ、これが人生最上の楽しみ」といったようにです。

守屋淳氏の「論語講義」が経営者・ビジネスマンによく読まれているのに対して、竹内均先生の「論語講義」は読者を特定しない一般向けです。ブックカバーに印刷された「人生の算盤は孔子に学べ」という文字が、そのままこの書の意図とするところを言い表しています。

論語に関する書物は多く出版されていますが、著者のほとんどは漢文を専門とする漢学者です。理系の物理学者が論語に関する書物を出版するのは稀だからこそ読んでみたくなる本です。

理系の論語

科学と論語はどうつながるのか。一つのエッセイの紹介です。

平成十五年11月に出版された「一冊の本が人生を変える」と題する文藝春秋の特別版に、火山学者で京都大学教授(当時)鎌田浩毅氏の「理系の論語」と題するエッセイが載っています。そのエッセイを要約してご紹介します。

「三十代初め米国へ二年留学するチャンスを得た私は、渡米直前に、たまたま上司から論語について聞く機会があった。日本語の本を一冊だけ持って行こうと決めていた私は、論語を選ぶことにした。

論語の一節に(憲問篇二十五章)にこうある。『むかしの学んだ人は自分の[修養の]ためにした。このごろの学ぶ人は人に知られたいためにする』(金谷治訳注・岩波文庫・287ページ)米国でここをひもといた時、私はひどく驚いた。『論文を書くか、さもなくば職を失うか』という言葉が頭をよぎる。生活や地位のため学問するという姿は、今も昔も変わらない。科学者に蔓延している業績主義に対する批判が、何と二千五百年前に書かれているではないか。

しばらくして私は『夫子の道は忠恕のみ』(里仁篇十五章)という一句に出会った。孔子の思想を貫く道とは、内なる真心に背かぬこと(忠)と、真心による他人への思いやり(恕)であるという。

忠という漢字を見ると、物事の真ん中を心が貫いている。正しいか正しくないかを自分できちんと判断するということだ。知的正直と言ってもよいだろう。科学研究の最も基本にある考え方である。

もう一つの恕のほうは、他人との関係を指している。思いやりはすべての人間関係の根底にあり、他者に対する貢献へとつながる。論語に述べられた思想は、忠恕の二文字に集約されるのだ。

私は、技術者と科学者にこそ論語を読んでほしい、と願う。世の理系の人間で論語に親しんでいる人は、残念ながら決して多くない。忠と恕の両方を有していれば、科学の暴走を防ぐことができるのではないか、とさえ思う」

この鎌田先生の文章には、一人の科学者として論語と誠実に向き合う姿勢が滲み出ています。それは物理学者の竹内先生が現代語訳した論語講義の渋沢栄一が論語と向き合う姿勢となんら変わるところはありません。

以上出版された渋沢栄一の「論語講義」をご紹介しました。

電子古典読書会「論語」は、渋沢栄一の「論語講義」をテキストにして論語を読み進めていきます。ご紹介した書籍を参考図書として併用されれば読書会を充実したものにできると思います。