白骨の御文章・蓮如

御文章は、蓮如がその布教手段として、全国の門徒へ消息として発信した仮名書きによる法語です。本願寺派では「御文章」といい、大谷派では「御文」といいます。「白骨の御文章」は、浄土真宗では現代でも通夜の時などに必ず読まれます。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

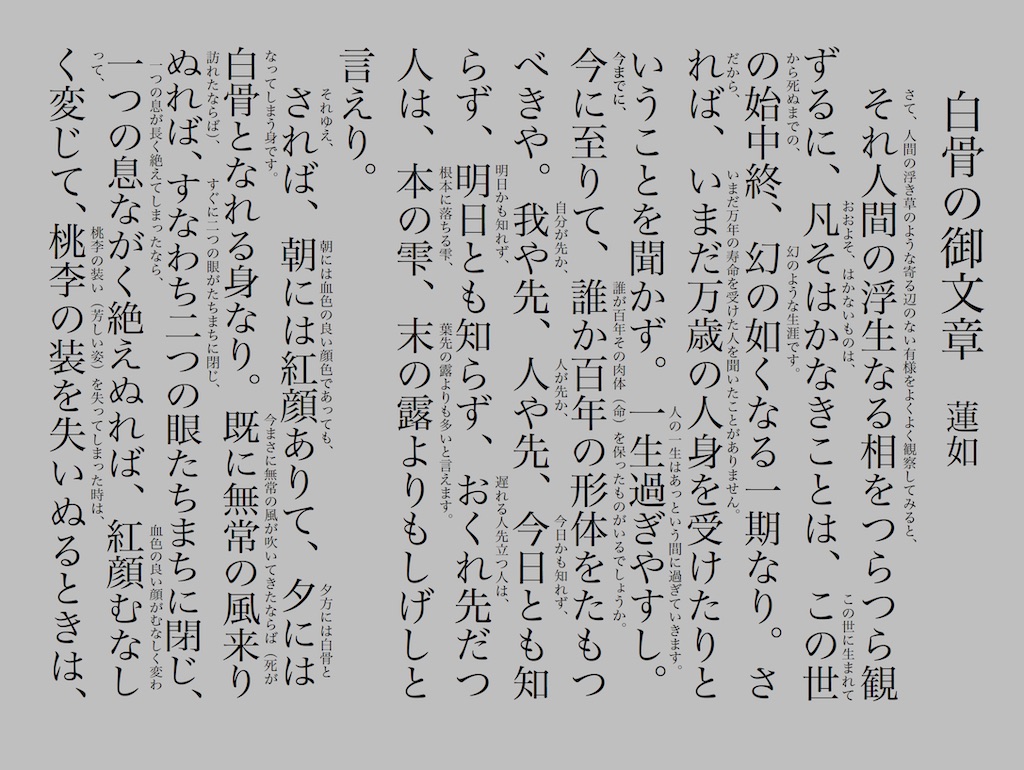

下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

鎌倉仏教の自力・他力・自他共力

「白骨の御文章」は、室町時代に浄土真宗本願寺第八世蓮如上人によって著されました。法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗(浄土教)は、禅宗とともに新しい仏教として鎌倉時代の初めに生まれました。まず、鎌倉仏教についてみておきましょう。

日本仏教史上、これだけ優れた人材が相前後して登場し、新しい仏教を展開した時代は鎌倉時代の他にはありません。それは単なる偶然ではなく、武士という新しい階級が、これまでの支配階級であった貴族を押しのけて台頭し、貴族の支配体制である律令体制を崩壊させ、武士の支配体制である封建体制を新しく建設したことによります。もはや貴族と律令体制に支えられてきた南都北嶺の仏教(興福寺を中心とする奈良の仏教教団と比叡山延暦寺)では、新しい時代の民衆の要求に応えられませんでした。時代の転換期における戦乱とこの時代に続発した天災、飢饉(鴨長明の方丈記に克明に記録されています)は、当時の民衆を不幸のどん底に突き落としました。限界状態に追い詰めらた民衆は、暗い現実を明るい展望に転ずる新しい宗教を要求していたのです。そのような時に新しい仏教を展開したのが、浄土教の法然と親鸞。禅の栄西と道元。そして法華信仰の日蓮でした。

親鸞によって代表される浄土教の考えと生き方の特徴を「他力」、道元によって代表される禅のそれを「自力」と呼ぶなら、日蓮の信仰の特徴は、前の二つの中間に位置する「自他共力」と呼ぶことができます。法然と親鸞は、この世の価値を究極的に否定し、他力の信仰を求めて生きました。道元は、あの世の実在を否定し、自力の修行に打ち込みました。日蓮は、あの世の救いだけでなく、この世の救いと生きがいを一挙に保証しようとしました。

「他力」「自力」「共力」について、世間でこんなことわざで揶揄されたことがあったそうです。「他力とは、苦しい時の神だのみ」「自力とは、精神一到何事か成らざらん」「自他共力とは、人事を尽くして天命を待つ」うまいしゃれと笑うか、本質をついていると感心するべきか・・・・・・。

親鸞によれば、自力とは、「わがみをたのみ、わがこころをたのむ」ことであり、他力とは「本願を憶念して自力の心を離れる」ことです。親鸞は、自力をたのまず、ただひとえに阿弥陀仏の本願に自らをあずけるものであってこそ、真に救われるとしました。一方、道元は自力修行の結果得られた覚りによって人間の煩悩からの解放を目指したのです。

親鸞と浄土真宗

浄土真宗は、宗祖親鸞以来、世襲で法統を受け継いできました。1207年法然とその弟子たちが比叡山僧徒の讒言により流刑に処せられる事件が起きます。その時三十五歳の親鸞も僧籍を剥奪され藤井義信という名を与えられ越後へ流されました。親鸞は越後で妻恵信尼を得ます。親鸞には生涯三男、三女、六人の子供がいたことが記録されています。親鸞は肉食、飲酒も拒みませんでした。ただ、こうした行為は、当時の僧侶の間でなされていた公然の秘密でした。つまり公然の秘密を公然の行為にしたまでのことです。「どのみち人間の力で煩悩を断つことができなければ、肉食妻帯を拒んで、清僧然としてしてみたところで、煩悩のたえざる復讐に出会うことは必定である。自然法爾(自己のはからいを打捨てて、阿弥陀如来の誓いにすべてを生きること)からすれば煩悩に無理に抵抗するのは不自然である」これが親鸞が肉食妻帯を拒まなかった理由です。この考えも浄土真宗本願寺の法統とともに継承されていきました。

浄土真宗中興の祖 蓮如

蓮如(1415年〜1499年)は、本願寺第八世法主です。宗祖親鸞から二百年後、時代としては室町幕府第四代将軍足利義持の時に生まれ、応仁の乱(1467年〜1478年)を生きた人です。「蓮如は乱世の一梟雄・きょうゆう(荒々しくも強い英雄)で、一代の著述『御文章』は日本文学史上類例のないみごとな宣伝扇動文学の手本であるといえよう」杉浦明平著「戦国乱世の文学」これが正しい蓮如像であるかどうかは別として、本願寺の勢力拡大に蓮如の御文章が果たした役割はその通りです。蓮如は御文章と講(信徒の組織)によって飛躍的に門徒の数を増やし本願寺の勢力を拡大させました。本願寺はやがてポルトガル宣教師ガスパル・ビレラをして「日本の富の大部分はこの坊主の所有なり」と言わしめるほどの戦国時代の一大勢力となります。

客観的に生と死をみおろす蓮如の御文章

御文章は、蓮如がその布教手段として、全国の門徒へ消息として発信した仮名書きによる法語です。本願寺派では「御文章」といい、大谷派では「御文」といいます。「白骨の御文章」は、浄土真宗では現代でも通夜の時などに必ず読まれます。

「人間の生と死の有様」、「白骨の御文章」にはこれが書かれています。これは「修証義」の第一節「生とは何か、死とは何か」という、あの問いに対する他力(浄土教)の側からの回答といってもよいのかもしれません。「修証義」では、「生とは何か、死とは何か」は、言葉や文字ではなく、現実の生き死に、つまり日常における私たち自身の生き方において究明される問題であるとされ、今日この一日の生き方の中にこそ、生と死があることが説かれました。

一方、「白骨の御文章」では、人間の生死の有様が、こつこつと述べられていきます。

人生は幻のようにはかないもの、あっという間に過ぎ去ってしまう。死が訪れるのは、今日かもしれず、明日かもしれず。先に死ぬ人、後に死ぬ人、死は数えきれない。朝血色の良かった顔も夕方には白骨となる。死が訪れ、二つの眼が閉じ、一つの息が絶え、顔も姿も変わり果ててしまったら、皆が集まり悲しめども、もはやどうすることもできない。仕方なく、野辺に送って火葬し、夜中に上る煙となったなら、ただ白骨だけが残っている。哀れなこと限りがない。そもそも、人の命のはかなさに老若の差はない。誰もが早く「人間はいつか必ず死ぬ存在であるという事実」を心に刻み付け、阿弥陀仏に深くおすがりして、念仏されるべきである。

ここで気がつくのは、「修証義」が、生と死を自分の内側から主観的にとらえているのに対して、「白骨の御文章」は、生と死を自分の外側から客観的にとらえていることです。「修証義」と「白骨の御文章」では、生と死をとらえる視点が異なります。「白骨の御文章」は、一段高みに上って、そこから生と死をみおろしているかのように書かれています。

後生は今生の対語で、あの世のことです。「後生の一大事を心にかけよ」とは、「人間はいつか必ず死ぬという事実を自覚せよ」つまり「もう後はないぞ」という意味です。「人は永遠には生きられない。人はいつか必ず死ぬ。しかもそれがいつであるかは誰にもわからない」そう思い定めた時、人は今日一日の命、この一瞬の命の大切さがしみじみとわかるのです。今この目の前のことに精一杯挑戦し続ける人には、極限的な安らぎが訪れるそうです。「自力をたのまず、ただひとえに阿弥陀仏の本願に自らをあずけなさい」とは、つまらないことにくよくよ悩んだり、いたずらに未来に不安を感じたり、思い通りにならない周囲の状況にイライラするのはやめて、今この目の前のこと、それがどんなに小さくつまらないことに思えても、それに精一杯打ち込みなさいということです。何かに一心に打ち込んでいるその時、人は大きな力のはからいに身をゆだねているのです。実際そういう感覚をだれもが経験したことがあるはずです。

他力も自力も、いっさいのはからいを捨てて大きな力に身をゆだねる

曹洞禅の開祖道元は、悟りを求めたり想念をはたらかすことなく、ひたすら座禅する「只管打坐」を説きました。これは、いっさいのはからいを捨てて、ただひたすら座禅しなさいという意味です。「悟りを開きたい」「涅槃の境地に達したい」などという目的意識は修行の邪魔になるだけであり、全身心を挙げて座り抜く以外に仏法の体得はないと道元は説いたのです。いっさいのはからいを捨てて大きな力に身をゆだねるという意味では、「他力」も「自力」も同じことを説いています。

親鸞が作ったと伝えられる和歌と道元の言葉を下に記しました。二人の思想の根底には同じものが横たわっていたのではないでしょうか。仏教を他力、自力と分けることこそ、物事の本質を見えなくしているように思います。

「明日ありと 思う心の仇桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」親鸞上人

「学道の人は、後日をまちて行道せんと思うことなかれ、ただ今日今時をすごさずして、日日時時を励むべきなり」道元禅師

蓮如の後生の一大事

蓮如は生涯に五人の妻を持ちました。すべて死別により新しい妻を迎えています。つまり妻の死を四度経験しているわけです。五人の妻に男の子十三人、女の子十四人を生ませています。最後に子供ができたのが八十四歳だというのだから驚きです。しかし、幼くして亡くなった子供たちが多かったのです。愛する者の死といかに向き合うか。それは蓮如自身の生と死の問題でもありました。

蓮如は並外れた行動力とリーダーシップで本願寺の勢力を拡大させました。それは、度重なる妻や子の死と無関係ではなかったはずです。蓮如ほど、後生の一大事を心にかけた人はいませんでした。それ故に、蓮如ほど、今この目の前のことに精一杯挑戦し続けた人もいませんでした。

「白骨の御文章」は次のような経緯で書かれたものであると伝わっています。

蓮如上人七十五歳の時、青木民部という下級武士の十七歳の美しい娘と、上級武士の子息との縁談が調いました。民部は喜んで、先祖伝来の武具を売り払い嫁入り道具をそろえたのですが、娘は祝言を挙げる当日に急病で亡くなってしまいました。その翌日、野辺送りをして、白骨を持って帰ってくると、民部もこれが待ちに待った娘の嫁入り姿かと深く歎き、五十一歳で亡くなってしまいます。そしてその翌日、民部の妻が三十七歳で亡くなりました。その二日後に、本願寺の土地を布施した海老名五郎左衛門という人の十七歳の娘が亡くなり、海老名五郎左衛門からの依頼によって書かれたのが「白骨の御文章」といわれています。

「修証義」「白骨の御文章」と、禅(自力)、浄土(他力)の生と死についての代表的な名文を取り上げてみました。ぜひ、繰り返し声に出して読んでみてください。心に残るものが必ずあると思います。

参考文献

五木寛之著「蓮如」 岩波新書

戸頃重基著「鎌倉仏教」中公新書

中嶋繁雄著「日本名僧100話」立風書房

竹村牧男著「日本仏教のあゆみ」NHK出版