花鏡・世阿弥

世阿弥が記した花鏡から「離見の見」「初心不可忘」「時節感当」の三つの名文をご紹介します。花鏡が子孫に向けて書かれた秘伝の書であることは、風姿花伝と同じです。しかし、風姿花伝が父観阿弥から教わったことを基にして書き記したものであるのに対して、花鏡は自分自身の経験と考えに基づいて書き記したものであると述べています。世阿弥は、花鏡は自分の芸論を展開したものであると主張しているのです。そこからは、花鏡の内容は風姿花伝より一段上のものであるというニュアンスが読み取れます。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

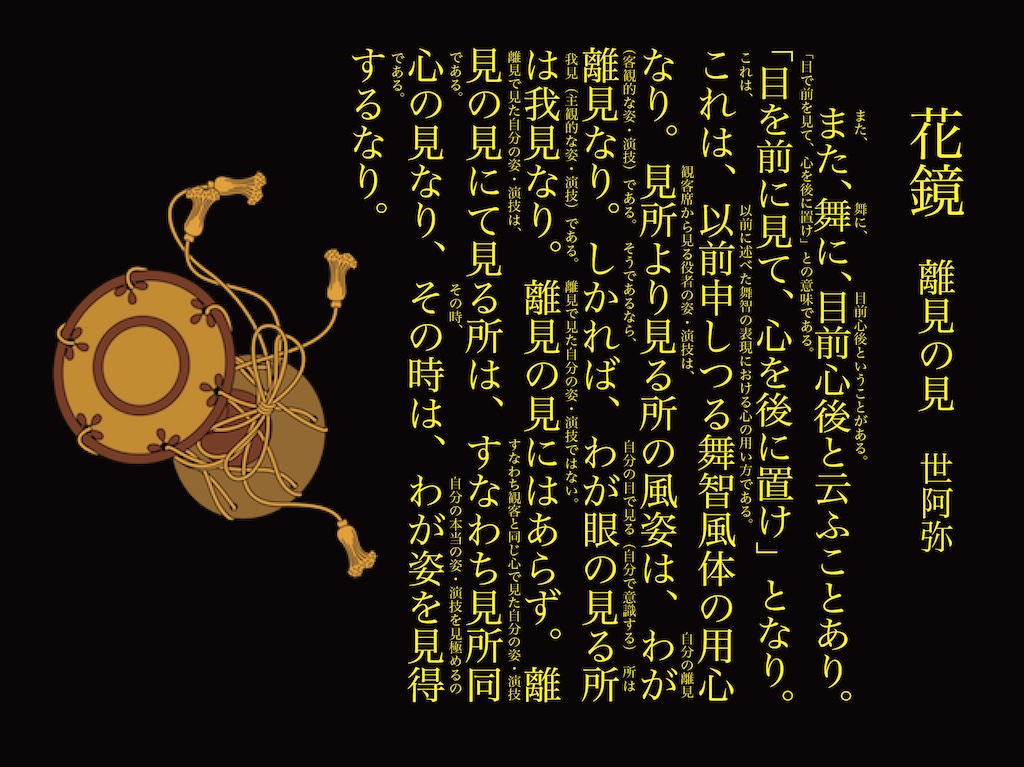

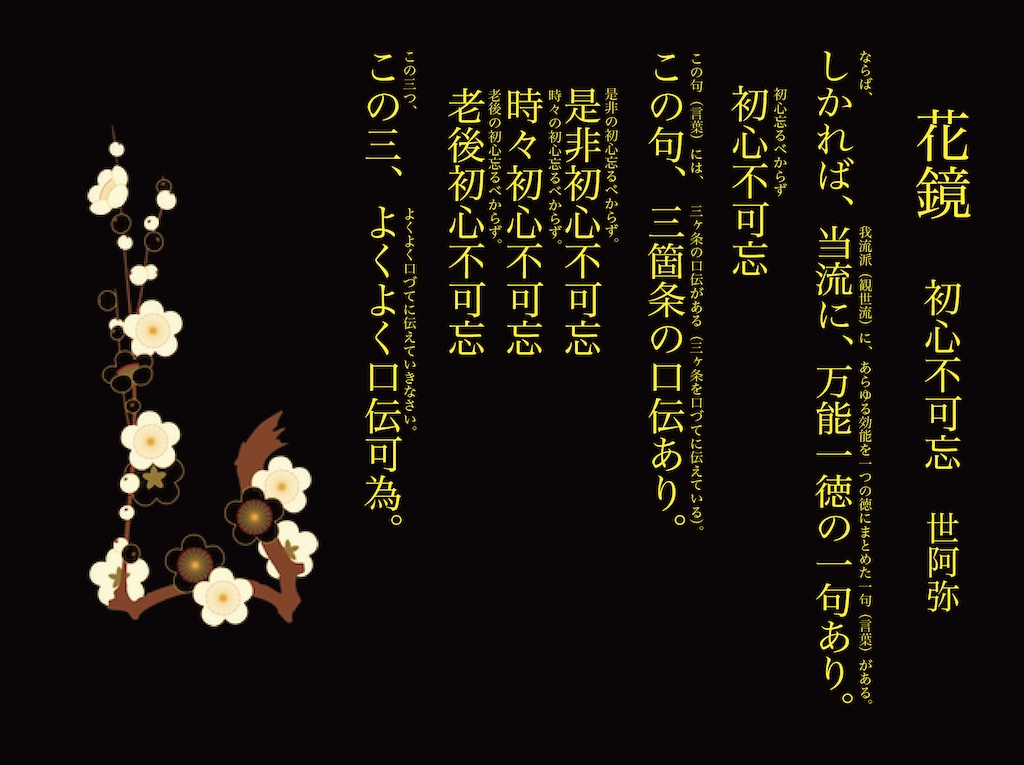

下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

花鏡と風姿花伝

世阿弥は、花鏡の最後を次のような文章で締めくくっています。

風姿花伝の年来稽古より別紙口伝に至るまでは、猿楽の道を花という観点から著した秘伝である。それは、亡父(観阿弥)の芸能(芸の技能)に関する教えの数々を、二十数年の間に習得し書き記したものだ。一方、この花鏡の一巻は、私、世阿弥が、四十歳を過ぎてから老年に至るまでの間に、その時その時に頭に浮かんだ芸の事を、題目六箇条、箇条書き十二箇条の一続きの文書にして、芸跡(芸の奥儀)として残そうとするものである。

花鏡が子孫に向けて書かれた秘伝の書であることは、風姿花伝と同じです。しかし、風姿花伝が父観阿弥から教わったことを基にして書き記したものであるのに対して、花鏡は自分自身の経験と考えに基づいて書き記したものであると述べています。花鏡は自分の芸論を展開したものであると、世阿弥は主張しているのです。そこからは、花鏡の内容は風姿花伝より一段上のものであるというニュアンスが読み取れます。

世阿弥の言葉の魅力

「離見の見」と「時節感当」は、それを初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれません。けれども「初心忘るべからず」は、それが世阿弥の言葉であると知らずとも、一般によく知られ広く使われる言葉です。世阿弥は言葉使いの天才で、既存の言葉をうまく使う(典型的なのが「花」です)だけでなく、必要に応じて新しい言葉を生み出しました。それが世阿弥の著作を読む大きな魅力になっています。

離見の見

「離見の見」

役者が舞台で演じる場合、観客席から自分の演技がどのように見えているかを客観的に見る目(離見の見)が必要である。離見で見た自分の客観的な演技こそ、観客と同じ心で見た自分の演技である。観客と同じ心で見てこそ、自分の本当の演技を見極めることができる。離見の見で自分の演技を見るためには、目を前に見て、心を後ろに置かねばならない。これは、舞智風体の心の使い方である。(舞智風体の例えとして別の文章で『鳥が翼を動かさずただ風に乗って飛ぶ様子』が挙げられています。)

世阿弥の「離見の見」は、多くの方が様々な解説をされています。ここではシテ方観世流能楽師で、俳優、オペラ演出家、大学教授としても活躍された観世栄夫氏(1927年〜2007年)の解説をご紹介します。

「離見の見」という言葉は、能を演じるものばかりでなく、舞台の表現にたずさわるあらゆる者にとって、見逃せない重要な考え方である。舞台の表現を志す者にとって、まず第一に戯曲(能の場合は能本)をしっかり読み取り、それをどのように組み立てて具体的な表現にしていくかという、舞台に立つ者の基本的な考え方、つまり、自分がその素材をこのように表現したいという的確な考え方がまず必要である。これは世阿弥の言葉で言えば「我見」に当たる 。この「我見」というものが確固としていないと表現は成り立たない。しかし、その「我見」をただ無理やりに押し出しても、それはかえって押しつけがましい表現となり、真に観客の心に受け入れられる表現とはなりにくい。この「我見」を真に客観的なものにしていくために、自分の後ろ姿を見るような客観的な目、自分の外から見るような目を持つことが必要だと世阿弥は言っているのである。たとえば、喜びなら喜び、悲しみなら悲しみを演者がひとりよがりで演じても、それは観客から見れば、まことに片寄った滑稽なものにしか映らない。その喜びなら喜び、悲しみなら悲しみを舞台の上で過不足なく的確に表現するためには、「我見」を冷静にコントロールしていくことができる冷めた目を、同時に自分の背後にしっかり持ち、自分の「我見」をうまく制御していかねばならない。それができた時、はじめて主観的な表現が観客の心に自ずから響くのである。

これは能楽師として舞台に立つだけでなく、俳優、オペラと幅広く演劇の世界で活躍しておられた観世栄夫氏だからこそ書ける文章です。この文章には自分の意見を主張しながらも、それを読者の目でとらえる客観性が背後に存在するように感じます。

この「離見の見」というものは、舞台で演技する者だけでなく、あらゆる世界のあらゆる場で必要とされるものです。たとえば、チームのリーダーとして人を統率する立場にある者は、チームを統率する自分自身を客観的に見る目を養っておかねば、ひとりよがりで独善的な統率となり、チームを崩壊させます。チームが崩壊する理由のほとんどがこれです。リーダー自らがチームを壊しているのです。チームを統率するには強いリーダーシップが必要です。同時に、そのリーダーシップを冷静にコントロールしていく冷めた目を自分の背後にしっかり持ち、自らのリーダーシップをうまく制御していかねばなりません。それがチームリーダーにとっての「離見の見」です。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、戦国時代の三人の英雄を統率者(リーダー)としての立場から比較してみると、織田信長は、自分のみが正しいと信じ、歯向かう相手を徹底的に叩き潰す独善的な統率者でしたが、それが裏目に出て家臣である明智光秀の裏切りにより滅びました。豊臣秀吉は、利(利益)と感情で相手をうまく丸め込む気大の人間通でしたが、成功に有頂天となり自分を見失いました。それに対して徳川家康は、冷めた目で時代と自分を客観的に見つめ、感情に流されることなく自らのリーダーシップをうまく制御しながら戦国乱世を乗り切り、最終的な戦国の覇者となりました。信長と秀吉は茶の湯を好み、政治にもそれを利用しました。信長と秀吉の茶頭を務めた今井宗久、津田宗及、千利休といった人達は、茶人でありながら同時に堺の商人であり、権力者と結びつくことで経済的な利益を得る政商でもありました。おもしろいことに、茶の湯においては、権力者と茶人がお互いを利用し合うことによって新しいスタイルの茶の湯が創造され、文化としての茶の湯が社会に浸透していきました。一方、家康は能(申楽)を好みました(観世家を特に保護しました)。しかし、それを政治に利用することはありませんでした。また、能(申楽)の側でも権力者に取り入ろうとする意図はなく、信長、秀吉以後の能(申楽)においては、茶の湯における千利休のような革新的な改革者は出現せず、「万事古法に従うべし」という幕府の式学の定めによって、過去から現在へと伝わった能が世阿弥の秘伝と共に各流派の家の中で継承されていきました。家康は世阿弥の著した「風姿花伝」を所持していました。それからもわかるように、家康は能をただ楽しんだだけではなく、能から様々な秘伝を学び取り、それを自らの内に吸収していたのです。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

初心忘るべからず

「初心忘るべからず」

世阿弥は「初心忘るべからず」には、

是非の初心忘るべからず

時々の初心忘るべからず

老後の初心忘るべからず

以上の三つがあるといいます。

どうやら、世阿弥のいう「初心忘るべからず」は、私たちが使っている「物事を始めた頃の謙虚で真剣な気持ちを持ち続けなさい」という意味とは違うようです。

世阿弥の三つの「初心忘るべからず」についても、まず観世栄夫氏の解説を紹介いたします。

世阿弥のいう初心は、はじめに遭遇する未熟な心ととっていいかと思うが、是非の初心は、そういう未熟な時に遭遇したさまざまなこと、良かったこと悪かったことをしっかり分析して、自分の記憶の中に整理して忘れずにおけということである。それが正確にできていれば、次に同じような状況にぶつかった時に、その頭脳にインプットされた記憶が活きて役立つのである。そのためには、その是なら是、非なら非のよってきたるところの理由を分析し、自分の頭脳に入れておけといっているのである。そうしておけば、これが次の時々の初心、老後の初心というものにつながっていく。違う状況にぶつかった時にはその時の未熟さ、年をとってからは老後というはじめての状態でぶつかる未熟さということで、その未熟さをいつでも次の機会にプラスに転じ変えていく努力をしていかなければならない。それを非常に的確に厳しく記しているのである。

法学者で能を中心とした演劇評論家でもある土屋恵一郎氏は、NHKテレビ100分de名著 世阿弥「風姿花伝」のテキストの中で、世阿弥の「初心」について次のように述べられています。

世阿弥は、日本の芸能の特徴とも言える「老いの美学」を、身体芸の世界で初めて確立した人物である。世阿弥のいう『初心』とは、今まで体験したことのない新しい事態に対応する時の方法、あるいは、試練を乗り越えていく時の戦略や心構えだと言える。『初心忘るべからず』とは、そのような試練の時に、自分で工夫してそれを乗り越えよう、あるいはその時の戦略を忘れずにいようということである。毎年新しく増える年齢というものはいろいろな面で壁になるけれども、それを超えていくための何かを発見しなさいということである。年を重ねていくと、生理的にどうしても限界を迎えざるを得ない。その限界の中でどうやってそれを乗り越えて、なおかつ花を咲かせるのか。そこにはもちろん、体力をつけることだけでなく、いろいろな花の咲かせ方があるだろう。世阿弥が言うのは、老いに向かっていく人生の中で、その時々の工夫をし、自分がどう生きていくのかを考えようということである。

最後に、女性としてはじめて能舞台に立ち、世阿弥と能に関する多くの著作を残した白洲正子(1910年〜1998年)の「初心について」の考えをご紹介しておきます。

若年の頃の初心は未熟なものだけれども、それを忘れないように心がけることが大切である。それは未熟な時代の経験や失敗を、その場限りで忘れてしまったら、芸は少しも身につくはずがないのであり、次に、過去から現在に至るその時々の経験を骨身に刻んで残すことが『時々の初心』である。いわば単純素朴な初心時代から、次第に複雑な芸に移っていき、その一つ一つを身につけることを覚える意で、そういう積み重なりの上に成立した能は、厚みを増し芸にも味が出てくるに違いない。そして、最後に、老境に入っては、「せぬならでは手立てあるまじ」という、無味無風の境に入るが、当人にとって、これは生まれて初めての経験であるから、やはり「初心」と名づけるべきである。そのように、若年から老年に至るまで、常に初心を忘れず生涯を貫くなら、芸が退歩するときはない。もっと簡単に言えば、ものの初めの溌剌とした精神を、常時忘れずに育めば、永遠の若さが保てるであろう、そう解釈して差支えないのである。

三人の「初心忘るべからず」に関する解説には、それぞれになるほどと思うところがあります。その中でも、私自身は「若年から老年に至るまで、常に初心を忘れず生涯を貫くなら、芸が退歩するときはない。もっと簡単に言えば、ものの初めの溌剌とした精神を、常時忘れずに育めば、永遠の若さが保てるであろう」という白洲正子の言葉には強く惹かれるものがあります。ものの初めの溌剌とした精神は、未熟さの中にしか存在しません。熟練する中でそれは失われていきます。だからこそ、「初心忘るべからず」若年から老年に至るまで、常に初心を忘れず生涯を貫けということです。

風姿花伝で取り上げた言葉に「住する所なき(一つの事に停滞しない・安住しない)」がありました。世阿弥は「住する所(一つの事に停滞すること・安住すること)」を厳に戒めました。若年の芸、壮年の芸、老年の芸、そこに停滞・安住することなく常に芸を前に進めていく。「初心忘るべからず」は「住する所なき」ために不可欠のものである。よって「初心は重ねていくもの」と世阿弥は考えていたのだと思います。観世栄夫氏のいう「未熟さをいつでも次の機会にプラスに転じ変えていく努力」土屋恵一郎氏のいう「老いに向かっていく人生の中で、その時々の工夫をし、自分がどう生きていくのかを考えようということ」白洲正子のいう「若年から老年に至るまで、常に初心を忘れず生涯を貫くなら、芸が退歩するときはない」も、すべてそれを言っているのではないでしょうか。世阿弥自身が「命に終わりあり、能には果てあるべからず。(人の命には終わりがあるが、能には限りがない・能は永遠である)」と述べています。この言葉がそれを最も的確に表現しているように思えます。

世阿弥の時代から六百年。「能」が日本の伝統芸能として確固たる地位を確立している背景には「初心忘るべからず」があります。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

「時節感当」

見物衆、申楽を待ちかねて、数万人の心一同に、遅しと楽屋を見る所に、時を得て出でて、一声をも上ぐれば、やがて座敷も時の調子に移りて、万人の心、為手の振る舞いに和合して、しみじみとなれば、何とするも、その日の申楽ははや良し。

観衆が、申楽を待ちかねて、すべての観衆が心を一つにして、まだかまだかと楽屋を見ているところに、タイミングよく登場して、一声の謡をうたいあげれば、すぐに見物席の観衆も一声をうたうタイミングのよさに引き入れられ、すべての観衆の心が、役者の動きと一つになって、しみじみとした気分になれば、どのように演じようとも、その日の申楽はもはや成功である。 風姿花伝・問答条々・第一問答より

「まだか、まだかと待ちわびる観客のその機(きざし)を逃さず、絶妙のタイミングで一声の謡をうたいあげる」これが「時節感当」です。このタイミングは早くてもいけないし、遅くてもいけない。タイミングは観客の機にあります。役者はそれを直感で見て取るのです。「時節感当」によって、観客の目は役者一人にくぎ付けにされます。それはすべての観衆の心と役者の動きが一つになるタイミングであり、その日の申楽で一番大切なタイミングです。

タイミングは相手の機にあり、優秀な営業マンと一流の詐欺師は相手の機を直感で見て取る

「時節感当」はあらゆることに通じています。たとえばビジネスのプレゼンテーションでは、入念に資料を準備して、プレゼンテーションのイメージを頭の中で完璧に作り上げていても、それだけでは相手に購買意欲を沸き起こさせるプレゼンテーションはできません。大切なのは、相手の機を直感で見て取り、プレゼンテーションの最も重要な部分をそのタイミングに持ってくることです。相手に「なるほど、そういうことか」と納得させるには、まさにそのタイミングが必要です。優秀な営業マンは相手の機を直感で見て取り、そのタイミングを逃しません。詐欺師のテクニックもこれと同じです。騙す相手の機を直感で見て取り、絶妙のタイミングで人を騙すのが一流の詐欺師です。

直感とは

観客の機を見て取る役者の直感とは、生まれ持った才能でもなく、稽古で養われるものでもありません。それは本番を数多く経験する(場数を踏む)中で培われていきます。絶妙のタイミングとは経験の成せる技です。役者に限らず一流と言われる人たちの直感はすべて経験に裏打ちされています。しかし一流の人たちは決して直感に頼りません。頼ろうとすると消えてなくなるのが直感であることを、これも経験から知っているからです。直感は人の意思と無関係にそれとも気づかずに発揮されます。そこに直感の直感たる所以があります。