一枚起請文・法然

一枚起請文は、真実の浄土念仏の継承という極めて大切な役割を担って法然によって書き残された文章です。ですから、浄土宗では経典(・けいてん)として読み継がれてきました。名文電子読本では、一枚起請文を禅とともに日本仏教の大きな潮流として存在してきた浄土思想を知るための最良の文章として取り上げてみました。法然から親鸞へと継承された浄土念仏の核心が示された名文です。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

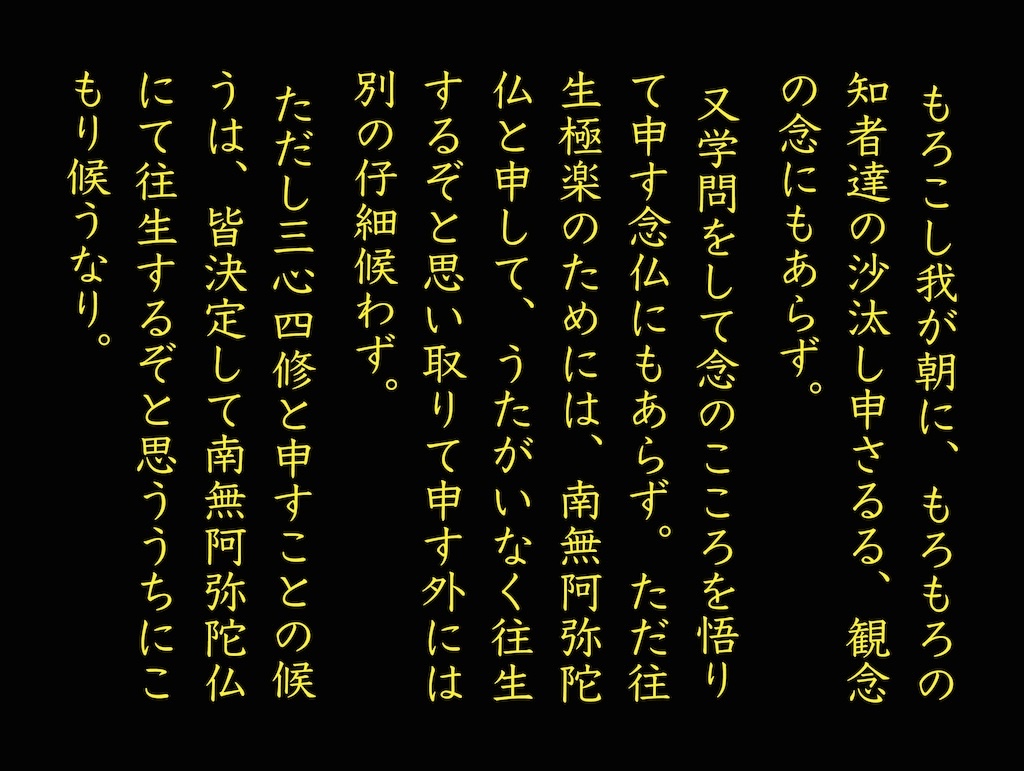

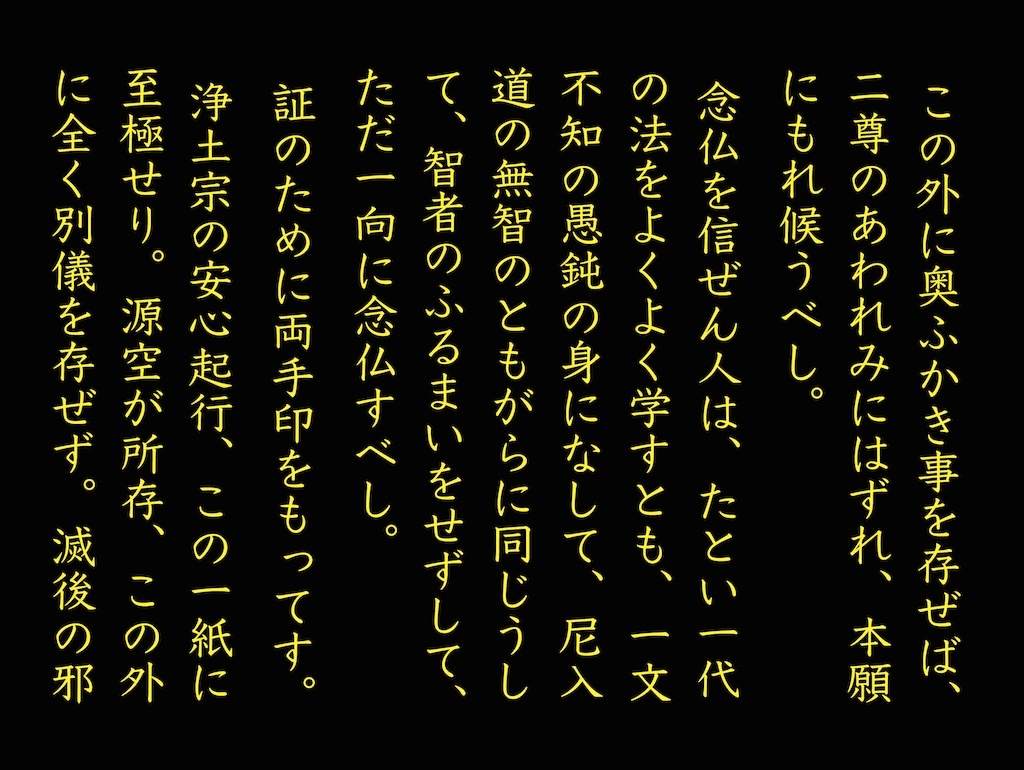

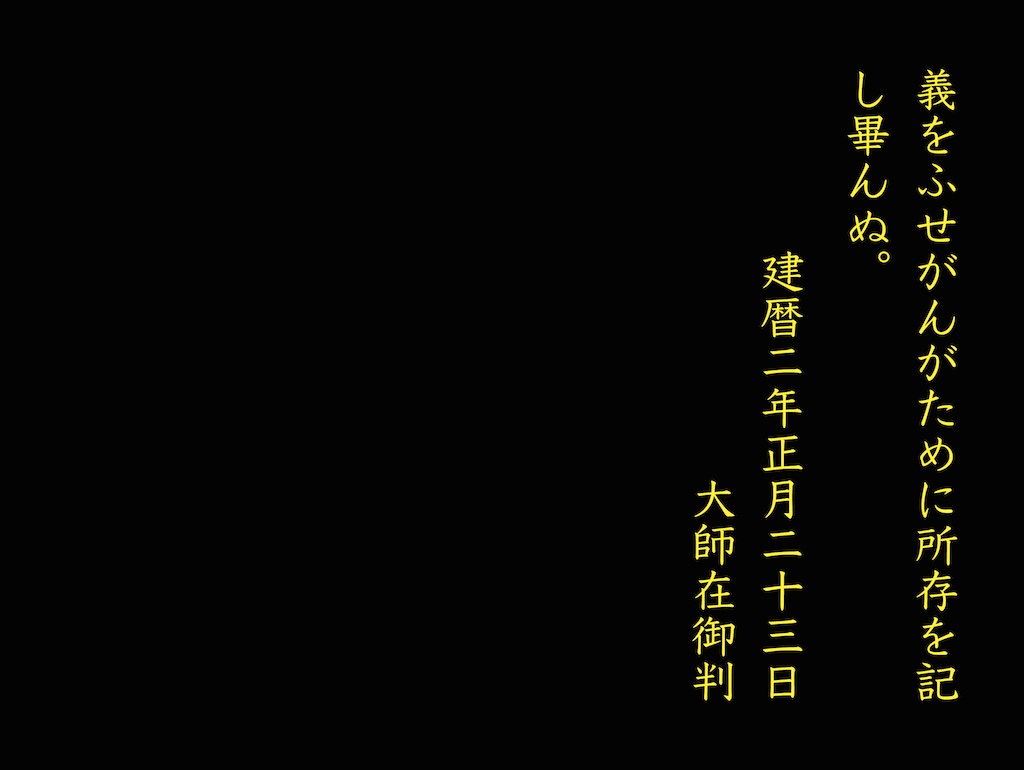

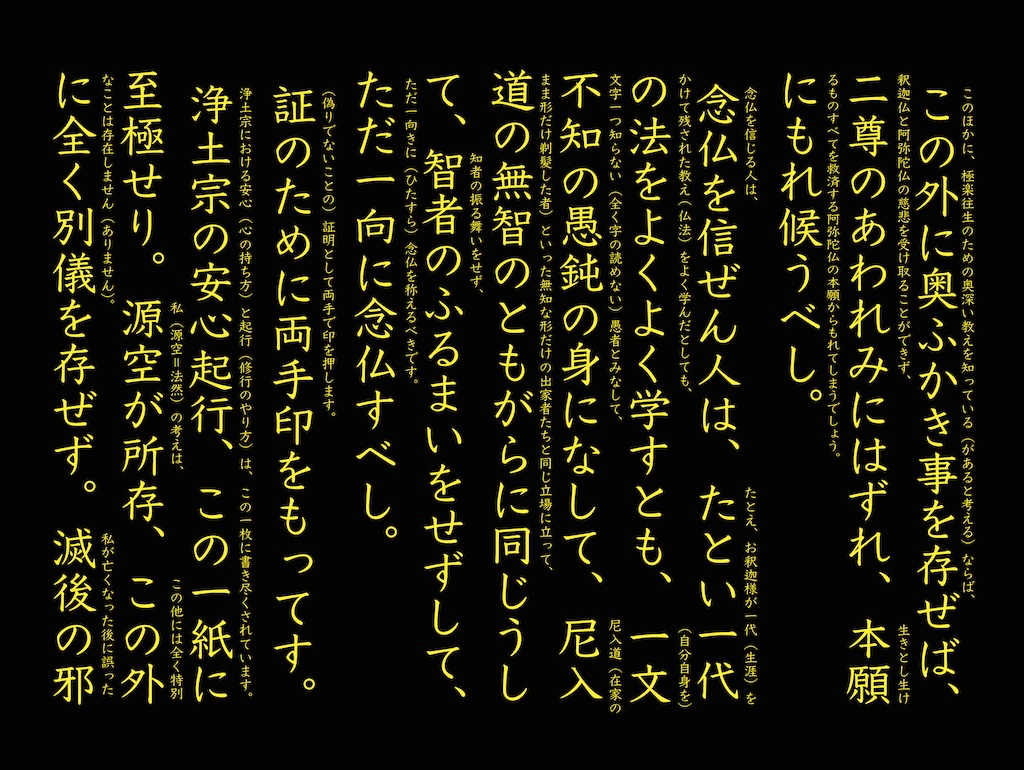

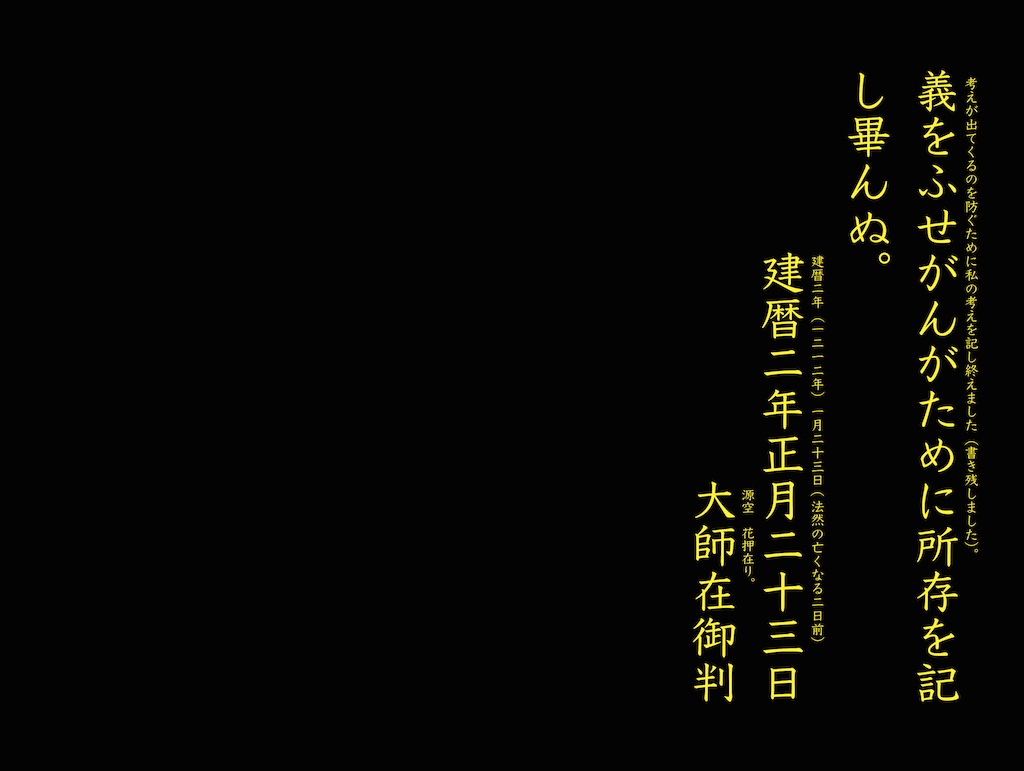

下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

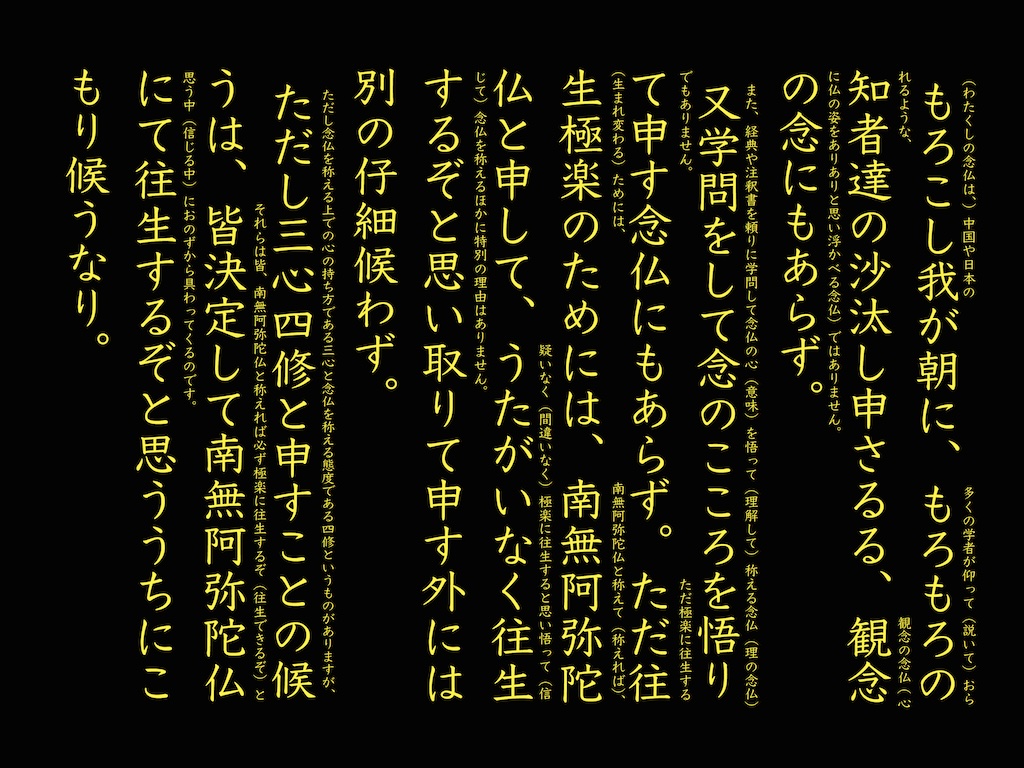

下のページ画像で現代語訳を確認してください。現代語訳と語句

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

一枚起請文で知る浄土念仏の核心

起請文とは神仏に偽りのないことを誓って書き記した文章のことです。一枚起請文は、浄土宗の宗祖である法然が遺言として書き残した起請文です。「浄土宗における安心(心の持ち方)と起行(修行のあり方)は、この一枚の中に書き尽くされている」と述べているように、短い文章の中に法然の浄土念仏の核心が示されています。文末に「自分(法然)が亡くなった後に、間違った考えがでてくるのを防ぐためにこれを書き残す」と、一枚起請文を書き残す目的をはっきりと示しており、法然の真っ直ぐな性格と強い信念が伝わってきます。

一枚起請文は、真実の浄土念仏の継承という極めて大切な役割を担って法然によって書き残された文章です。ですから、浄土宗では経典(・けいてん)として読み継がれてきました。名文電子読本では、一枚起請文を禅とともに日本仏教の大きな潮流として存在してきた浄土思想を知るための最良の文章として取り上げてみました。法然から親鸞へと継承された浄土念仏の核心が示された名文です。

一枚起請文の中から、その核となるを二つの文章を取り出してみます。

「往生極楽のためには、疑いなく往生するぞと思い取りて南無阿弥陀仏と申すべし(極楽に往生するためには、必ず極楽に往生すると信じて念仏を称えることだ)」

「念仏を信ぜん人は、一文不知の愚鈍の身になして、ただ一向に念仏すべし(念仏を信じる人は、知恵も知識もかなぐり捨てて、ただひたすら念仏を称えるべきだ)」

「念仏を信ぜん人(念仏を信じる人)」とは「念仏を称えれば必ず極楽に往生すると信じている人」です。ならば「念仏を称えれば必ず極楽に往生すると信じている人」は「知恵と知識(自力の心)をかなぐり捨てて、ただひたすら念仏を称える人」ということになります。

これは「往生も信心も、自力を離れて、ただひたすら念仏を称える中にある」ということです。法然は一枚起請文で浄土念仏の核心をこのように示しています。

「念仏を信ぜん人(念仏を信じる人)」=「念仏を称えれば必ず極楽に往生すると信じている人」=「知恵と知識(自力の心)をかなぐり捨てて、ただひたすら念仏を称える人」

↓

「往生も信心も、自力を離れて、ただひたすら念仏を称える中にある」→「浄土念仏の核心」

徒然草三十九段

吉田兼好は徒然草三十九段で法然上人の言葉を綴っています。

或人、法然上人に、「念仏の時、睡にをかされて、行を怠り侍る事、いかゞして、この障りを止め侍らん」と申しければ、「目の醒めたらんほど、念仏し給へ」と答へられたりける、いと尊かりけり。また、「往生は、一定と思へば一定、不定と思へば不定なり」と言はれけり。これも尊し。また、「疑ひながらも、念仏すれば、往生す」とも言はれけり。これもまた尊し。

ある人が法然上人に「念仏していると、眠くなって、念仏を怠ってしまうのですが、どうすればよいでしょう」と尋ねたところ、「目がさめてから念仏しなさい」と答えられた。なんとも尊いお言葉だ。また、「往生は決まっていると思えば決まっているし、決まっていないと思えば決まっていない」これも尊いお言葉だ。また「疑ひながら念仏しても往生する」これもまた尊いお言葉だ。

徒然草三十九段から法然上人の言葉を三つを抜き出して浄土念仏の核心の中でとらえてみます。

「目の醒めたらんほど、念仏し給へ」→「(往生も信心も、自力を離れて、ただひたすら念仏を称える中にあるのだから)目がさめてから念仏しなさい」眠い時は眠り、目がさめてから念仏を称えなさい。自力を離れるとはそういうことです。

「往生は、一定と思へば一定、不定と思へば不定なり」→「(往生も信心も、自力を離れて、ただひたすら念仏を称える中にあるのだから)往生は、決まっていると思えば決まっているし、決まっていないと思えば決まっていない」ただひたすら念仏を称える中にある往生を、決まっている、決まっていないと思い悩んでも仕方ありません。

「疑ひながらも、念仏すれば、往生す」→「(往生も信心も、自力を離れて、ただひたすら念仏を称える中にあるのだから)疑ひながら念仏しても往生する」疑いなく念仏を称えるためには、疑いながら念仏を称えることから始めなさい。ただひたすら念仏を称えるとはそういうことです。

法然の生きた時代

法然は、長承二年(1133年)に美作国(岡山県の山間部)に生まれ、建暦二年(1212年)に京の東山大谷で亡くなります。十五歳で比叡山に仏道修行に入ってより、その活動の拠点は京の都が中心でした。平清盛が権勢を握るきっかけとなった平治の乱(1160年)は法然二十七歳の時、平家滅亡の壇ノ浦の戦い(1185年)は法然五十二歳の時です。平安末期の混乱をその目で見つつ、鎌倉時代に入ってからも二十七年を生き、七十九歳で亡くなります。法然が生きた時代は、戦乱だけでなく、大地震・大火災・大飢饉(鴨長明が方丈記に記録しています)などの天災も多く発生しました。この世の生き地獄を経験した大衆は、現世に希望を抱くことなどできませんでした。また当時広まっていた末法思想もそうした大衆の厭世観に拍車をかけました。末法思想とは、仏教の始祖である釈迦の入滅後、年代が経つにつれて仏教が衰え、修行しても悟りを開けず、救われることのない末法の世が来るという思想です。大衆は、皇族と貴族を守護するための南都(奈良)北嶺(比叡山)の仏教にはなんの期待も抱かず、広く衆生を救う新しい仏教を求めていたのです。

法然の生涯

勢至丸と呼ばれた法然が九歳の時、美作国で押領使(治安維持を役目とする地方官)を務めていた父が政敵に襲われ非業の死を遂げます。亡くなる間際、父は勢至丸(法然)に、仇討ちは行わず、出家して自分の菩提を弔うように遺言します。勢至丸(法然)はその遺言を守り、十五歳で比叡山に上り仏道修行に入りました。はじめ、比叡山西塔北谷に庵をかまえる持宝坊源光という僧の弟子となりましたが、勢至丸(法然)の並外れた器量を見抜いた源光は、すぐれた師に預けるべきと考え、功徳院阿闍梨皇円に勢至丸(法然)を託しました。皇円の元で剃髪受戒した勢至丸(法然)は、皇円から天台教学を学びました。そして三年後に皇円の元を去り、黒谷の西塔慈眼坊叡空の弟子となります。叡空は比叡山の中で浄土念仏の知識が最も豊富で、源信によって著された「往生要集」の第一人者として知られていました。この頃から最初の師であった源光から源の一字、叡空から空の一文字をもらい、法然坊源空と名乗ります。法然は十八歳から二十四歳までの六年間、叡空の元でひたすら仏道修行に励みました。その優秀さは師である叡空さえも、法然の前では一歩引くといわれるほどでした。二十四歳の時(保元の乱の年)に黒谷を出た法然は、一時期南都で華厳宗・法相宗など他宗の僧と交わります。そしてその学識の豊かさを他宗の誰もが認め、その名を高めていきます。二十六歳の時には、関白藤原忠通の前で源信の往生要集を講義し、智者第一という称号を得ます。しかし法然の学識に対して世間の名声が高まれば高まるほど、法然自身は、比叡山で教えているような高遠な教義や困難な修行では、今日を生きることに精一杯な大衆は救われないという思いを強くしていきました。文字を読むことさえ困難な大衆を救うには、口に念仏を唱え、ただ阿弥陀仏の救いを信じるだけでよいとする、一向専修の念仏以外にないという考えに傾いていったのです。この法然の廻心(宗教思想の転換)は、中国唐の時代に称名念仏を中心とする浄土思想を確立した善導が著した観無量寿経疏(観無量寿経の注釈書)を読んだことが直接のきっかけであったといわれます。法然は「選択本願念仏集」の中で次のように述べています。「念仏は安きが故に一切に通ず、諸行は難きが故に諸機に通ぜず、然ればすなわち一切衆生をして平等に往生せしめんがために、難きを捨て易きを取りて、もて本願とし給うか。」法然は皇族と貴族という一握りの階層に独占されていた仏教を、称名念仏という簡易な実践方法を通じてひろく大衆に解放しようとしたのです。

比叡山を出た法然は東山吉水に庵をかまえて、訪ねてくる人々に念仏をすすめました。念仏の教えが時代と大衆の欲求に合致していたこと、またすでに法然が智者第一の僧として広く知られていたこともあり、念仏に帰依する人の数はみるみると増えていきました。それは大衆にとどまらず、天皇、関白、将軍から遊女、盗賊まであらゆる階層の人たちに及んでいます。関白九条兼実が法然に厚く帰依し、政治的・経済的に法然を支えたことはよく知られています。また、鎌倉の北条政子も法然に帰依しました。政子が法然に宛てて出した手紙への法然からの返信が現存しています。我が子二人を権力闘争の果てに失った政子が深い苦悩を抱えていたのは無理からぬことだと思います。政子は一向専修の念仏にその苦悩から逃れる道を見出そうとしたのでしょう。こうした念仏の広まりと法然の人気は、当然比叡山と南都の旧仏教の側には面白くありません。ある時、旧仏教の側から法然に論争が仕掛けられました。それが「大原問答」(1186年)と呼ばれる宗教会議です。旧仏教の側からは天台座主顕真僧正を筆頭に南都北嶺の有力僧三百人以上が参加しました。宗教会議といっても、実態は旧仏教の側からの法然への質問攻めです。しかし旧仏教の側から次々と出される質問に法然は理路整然と回答し、この宗教会議に勝利します。結果として、この「大原問答」は法然の名声をさらに高め、一向専修の念仏をますます広げていく結果となりました。もはや旧仏教の側も浄土宗という新宗派を承認せざるを得ませんでした。一向専修の念仏(浄土宗)が広まるにつれて、法然の弟子たちの中には、増長して旧仏教を公然と批判し、奈良と比叡山の僧たちを怒らせる者が出てきます。勢いを増していく一向専修の念仏(浄土宗)に、自らの存立基盤を失いかねない危機感を持った旧仏教の側は、朝廷へ念仏停止の訴えをたびたび繰り返します。しかし、皇族と貴族の中にも法然に帰依する者がおり、関白九条兼実が特別に法然を保護したため、旧仏教の側の訴えは取り上げられませんでした。しかし承元元年(1207年)、後鳥羽上皇より突然念仏停止の院宣(上皇の命令)が下ります。これは後鳥羽上皇が熊野詣の留守中に院の女房二人が出家して尼になり、それに法然の弟子二名が関係していたとされたためです。後鳥羽上皇の怒りが解けないまま、法然は還俗させられた上で土佐に流刑が決まります。しかし九条兼実の働きによって流刑地は讃岐へと変更になりました。当時讃岐は九条兼実の領地であり、讃岐であれば九条兼実は法然に対して様々な便宜を図ることができたのです。承元の法難と名付けられたこの事件では、法然の弟子であった親鸞も還俗の上で越後へ流刑となりました。しかし法然はわずか十ヶ月で赦免され、摂津国に四年間逗留したのち都に戻ります。そして都に戻った翌建暦二年の正月に一枚起請文を書き残して亡くなりました。

鎌倉仏教の他の宗祖と比べた場合、法然は最も恵まれた生涯を送ったといえるのではないでしょうか。比叡山で学び終えた後は、智者第一の僧として広くその学識を認められました。その後自らが信じた一向専修の念仏は南都北嶺の旧仏教を脅かす勢いで広まっていきます。当時の法然は、仏教界のニューヒーローとして広く知られる存在だったのです。同じく鎌倉仏教の宗祖である親鸞、道元、日蓮といった人たちは、自分たちが生きている時代にその名が知られることはありませんでした。法然は幼少期に父を目の前で惨殺されるという悲惨な経験もありましたが、その時の父の遺言が法然に出家を決意させました。旧仏教の側からの度重なる攻撃も関白九条兼実など法然に帰依した有力者によりそれを回避できました。晩年には還俗させられた上で流刑という災難にも遭いましたが、わずか十ヶ月で赦免されています。法然にとって幸運だったのは、皇族・貴族・鎌倉幕府の有力者の中に法然に帰依するものが多くいたことです。特に関白九条兼実は法然に厚く帰依し、政治的にも経済的にも法然を支え続けました。こうした有力者との太いパイプが法然の最大の強みでした。それはもちろん法然の学識の高さもありましたが、それ以上に法然が誰からも尊敬される人間的魅力に溢れる人物だったことを裏付けています。そして何より、法然の一向専修の念仏が大衆だけでなく皇族・貴族にも支持されうるものであったことを証明しています。

明恵と法然

鎌倉時代に南都北嶺の旧仏教を代表する名僧を一人あげるとするなら、明恵上人として現代まで慕われ続けている華厳宗の明恵(1173年〜1232年)の名をあげることに異論はないと思います。明恵の仏教は、華厳宗を基礎に真言密教を加味した華厳密教(厳密)ともいわれるもので、栂尾に高山寺を開いて戒律を重んじながら厳しい修行に打ち込みました。自分が見た夢を夢日記として記録し続けたことでも知られます。

名僧としての明恵の逸話は数多くありますが、北条泰時が明恵に帰依するきっかけとなった話をご紹介します。明恵は承久の乱(1221年)で幕府軍に敗れた官軍の兵士を栂尾の高山寺にかくまったことで幕府軍に捕えられ、六波羅(京における鎌倉幕府の拠点)で幕府軍の総大将である北条泰時と面会します。そして、次のように泰時に伝えました。「栂尾は殺生禁断の土地です。鷹に追われ猟を逃れる鳥獣も、ここに隠れて命をつなぎます。追手を遁れた兵士が、木の陰、岩の狭間に隠れているのを、わが身の命惜しさに敵に引き渡すことなどできません。かくまうのが慈悲というものです。それが政道の妨げになるというなら、まず私の首をはねなさい。」その言葉に感動した泰時は、以後明恵に深く帰依しました。ある時、泰時は丹波国の土地を高山寺に寄進しようとします。その時明恵は、寺が土地を持つことは僧侶を堕落させるとそれを辞退します。泰時が明恵に政道に最も大切なものは何かと問うた時、明恵は「国主たるものが、まず無欲になれば、天下は無事に治まる」と答えます。これは欲望に打ち勝つには、人に厳しくある前にまず自分に厳しくあれという教えです。泰時はそれを忠実に実践し、明君(名執権)としてその名を歴史に残しました。

明恵の生き方を示す言葉として有名なのが「あるべきようは(阿留辺畿夜宇和)」です。「人は阿留辺畿夜宇和の七文字を持つ(・たもつ)べきなり。僧は僧のあるべきよう、俗は俗のあるべきよう、ないし、帝王は帝王のあるべきよう、臣下は臣下のあるべきようなり。このあるべきようを背くゆえに、一切の悪き(・あしき)なり。我は後世(・ごせ =来世)たすからんと云う者にあらず。ただ現世に先ずあるべきようにて、あらんと云う者なり。」栂尾明恵上人遺訓

「武士には武士の、僧には僧のあるべきようがある。それを心に刻んで忘れるな」これが明恵の主張です。そして最後の一文「わたしは、死んだ後に極楽に往生して救われたいと思っている者ではない。まず、現実に今生きているこの現世において、あるべきようであろうと思っている者である」これは当時世間に急速に広まっていた来世に救いを求める法然の浄土念仏への批判です。明恵の主張する「あるべきようは(阿留辺畿夜宇和)」は、多分に法然の浄土念仏への批判を含んだ言葉であったと理解してよいかと思います。

一方、法然は南都北嶺の旧仏教が現世利益を目的とした祈祷仏教となっていることに対して「祈ることで病が治り命が助かるというのならば、一人として病気で死ぬ人があるだろうか」と極めて合理的かつ現実的に批判しています。法然は「選択本願念仏集」において「ひたすら念仏を称えれば菩提心(悟りを求める心・仏陀の利他の心)はいらない」「浄土の教え以外の聖道はみな群賊である」と旧仏教に対して挑発とも思える主張をしています。明恵はそれに対して「摧邪輪・さいじゃりん」を著し、逆に念仏を邪道としてするどく批判しました。仏道において人間の菩提心をこの上なく大切にする明恵にとって、菩提心を無視する法然の主張は許し難いものだったのです。

法然と明恵。この二人の名僧は、四十歳の年齢差はありましたが、ほぼ同じ時代を全く異なる考えで生きました。しかし二人が直接会いまみえて議論を戦わせることはありませんでした。明恵の摧邪輪は法然が亡くなった翌年に書かれています。

参考文献

倉田百三著「法然と親鸞の信仰」講談社学術文庫

戸頃重基著「鎌倉仏教」中公新書

岩田文昭著「浄土思想」中公新書

紀野一義著「明恵上人」PHP研究所