夜直・王安石

「月移りて花影欄干に上らしむ(月が西に傾き花の影が欄干を登ってきている)」今、あけようとする夜の最後の一瞬に宮中で目にすることができる春の夜の情景です。この日、当直についた他の者はまだ深い眠りの中にいて誰一人この光景を目にしていません。いや、たとえそれを目にした人がいたとしても、この光景がその人の心をとらえることはなかったでしょう。「月が花の影を欄干まで連れてきてくれた」冴え渡った王安石の研ぎ澄まされた感性だからこそ、この光景を春の夜の情趣としてしみじみと心にとらえることができたのです。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

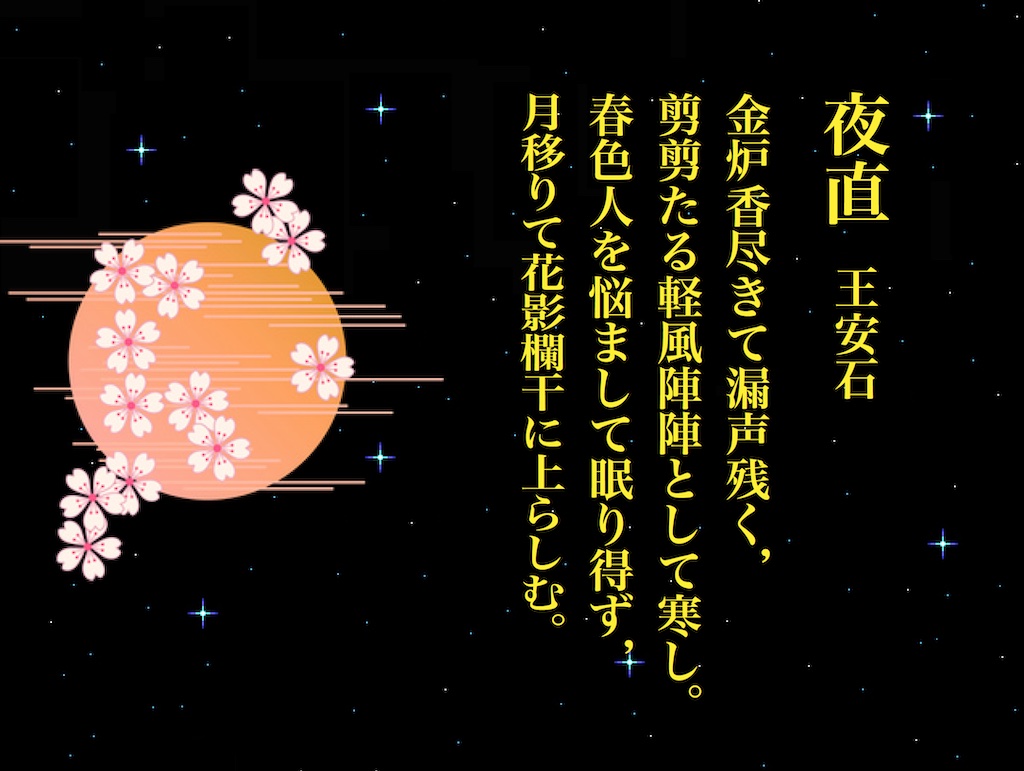

下の画像は名文電子読本(電子書籍)のページ画像です。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で書き下し文(訓読文)を確認してください。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

本文中の重要語句を解説しています。

下の<語句解説>をクリック又はタップしてください。

令和三年新春特別企画「春の夜の情緒を読む」として独立した電子書籍として作成した王安石「夜直」と蘇軾「春夜」の二つの漢詩を名文電子読本に組み入れました。

王安石と蘇軾

王安石(1021年ー1086年)と蘇軾(1037年ー1101年)は、共に中国の北宋時代、科挙に合格して官吏となった文人官僚です。16歳の年齢差はありましたが、同時代を官吏として国に仕え、政治的には鋭く対立しながらも、お互いの能力と人格に深い敬意を払っていました。

王安石「夜直」と蘇軾「春夜」は、ともに春の夜の情趣を詠った漢詩の双璧とされ、日本でも古くから多くの人々に愛誦されてきました。

王安石の研ぎ澄まされた感性が感じ取った春の夜の情趣

この日、王安石は昼間の激務による神経の高ぶりが鎮まらないまま夜の当直につきます。高ぶった神経を鎮めよう、鎮めようと意識すればするほど、逆に王安石の神経は高ぶり感性は研ぎ澄まされていきます。普段では気にならない些細なことに自分の感性が鋭く反応するのです。眠れないまま春の夜が明けようとしていました。

辺りに漂っていた香のかおりが弱まり、宮中の黄金の香炉の香が燃え尽きたようです。水時計の音も今は微かに聞こえるだけです。それらはまもなく夜が明けることを伝えてくれていました。春の夜の冷たい微風が切れ切れに吹きつけ肌にあたります。しかしそれがもはや冬の寒風の冷たさでないことに王安石は気づいていました。春の艶かしい気配が王安石の心をかきみだし、感性はますます研ぎ澄まされていきました。

「月移りて花影欄干に上らしむ(月が西に傾き花の影が欄干を登ってきている)」今、あけようとする夜の最後の一瞬に宮中で目にすることができる春の夜の情景です。この日、当直についた他の者はまだ深い眠りの中にいて誰一人この光景を目にしていません。いや、たとえそれを目にした人がいたとしても、この光景がその人の心をとらえることはなかったでしょう。「月が花の影を欄干まで連れてきてくれた」冴え渡った王安石の研ぎ澄まされた感性だからこそ、この光景を春の夜の情趣としてしみじみと心にとらえることができたのです。

王安石は、嗅覚、聴覚、触覚、視覚、その研ぎ澄まされた感性で春の夜の情趣をそれぞれに感じ取りました。そのクライマックスともいうべきものが、視覚で感じ取った「月移りて花影欄干に上らしむ」です。「月移花影上欄干」なんと繊細で美しい表現でしょう。これは漢詩でしか表現できない春の夜の情趣です。

日本の万葉歌人にも春を五感で感じ取った人物がいます。万葉歌人随一のナチュラリストで、自然派歌人として知られる山部赤人です。電子書籍 万葉集「春の野にすみれ摘みにと来し吾ぞ〈巻八・一四二四〉山部赤人」をぜひお読み下さい。

王安石と蘇軾の時代

以下は、「赤壁賦・蘇軾」の解説サイトにも記載した内容と重なります。

王安石が中央政府に抜擢され、蘇軾が官僚としての人生をスタートさせたのは、宋の四代君主・仁宗の時です。この時代は大体において太平無事な時代でした。しかし、平和の裏返しとして政治が硬直化し、社会経済の歪みが露呈し始めた時期でもありました。官僚数の増加と行政組織の肥満、経済格差の拡大、都市と農村の間の不平等、こうした問題が見え始めていたのです。しかし、こうした問題に当事者である官僚は本気で対処しませんでした。結果、国が成立した時に二百余名だった官僚の数は一万人を越え、軍隊も国初の十九万人から八十二万人に膨れ上がっていました。官僚たちの派閥争いが続く中で人件費は急増、財政の逼迫は深刻さを増していきます。度重なる増税により農村は疲弊し、農民の多くが多額の債務を抱える状態に陥ります。仁宗の後を継いだ英宗は、在位わずか四年で亡くなり、後継者として十八歳の若い神宗が即位しました。神宗は、まず人心の一新をねらって人事を刷新します。この時に抜擢されたのが王安石です。神宗は王安石を登用して大胆な政治改革に取り組みます。王安石を中心として立案、実行された改革は「新法」と呼ばれました。物価の調節を目的にした「均輸法」、農民に対して低利の融資をはかった「青苗法」、大商人の独占体制を是正した「市易法」など革新的な経済政策。他にも軍事、教育、農業と、その改革は多方面に渡りました。「新法」は、人民の利益を守ることを優先して実行された改革です。そのため、既得権益を持った大商人、地主、そして官僚たちから猛烈な反対運動がわき起こります。改革に反対する官僚グループは旧法派と呼ばれ、蘇軾は旧法派の有力メンバーと見られていました。法令による強制は人民の不幸につながるというのが、蘇軾が新法に反対する理由でした。蘇軾は新法を厳しく非難したため、二度にわたり僻地へ追放されます。最初の追放は、四十四歳の時、国政誹謗の罪で黄州(湖北省黄岡県)に五年間流罪となりました。

王安石の政治改革

華南の撫州臨川県(現在の江西省)に地方役人の子供として生まれた王安石は、若くして父をなくし、貧しさに耐えながら勉学に勤しみ、二十一歳で科挙に合格します。席次は四番でした。中央での栄達が約束された優秀さです。科挙に合格すると、いかに優秀であろうとも、まず地方勤務からその官僚生活をスタートさせます。これは地方勤務が一種の研修期間とみなされていたからです。王安石も数年間地方で勤務した後、中央政府からお呼びがかかりました。しかし王安石は頑なに辞退を繰り返して地方勤務を続けます。その理由を王安石は宰相に宛てた手紙の中で次のように述べています。「自分は年老いた祖母と母、結婚前の妹、急死した兄、こうした様々な家族の問題を抱えています。今都に上がれば家族を置き去りにすることになります。収入の面でも地方勤務の方がよいし、生活も安上がりです。そういう理由で地方勤務を希望しているのです。」王安石はある時期船上で生活していたことがあり、その船が火事になり家財道具すべてを失うという悲劇を体験しています。華美な生活は好まず、栄達より家族の幸福を優先する地味な人間でした。十六年の地方勤務の後、王安石はようやく中央での勤務を承諾します。その時すでに三十八歳になっていました。しかし、この十六年の地方勤務で得た知識と経験が、王安石が主導した新法(改革)の土台となります。地方の農村の実情、地方から見えてくる中央の問題点、地方で実践した改革の経験、王安石はそれらを決して無駄にしませんでした。都に上り宮廷に出仕してからの王安石は、欧陽脩などの古老の引き立てもあり、とんとん拍子に出世します。五十歳で宰相に上り詰めた王安石は、神宗の期待に応えるべく「新法」を実現していきます。それは、改革というより革命に近いものでした。そして「新法」が官僚の既得権益を犯し始めると、非難轟々の大反対が沸き起こります。王安石を引き立ててくれた欧陽脩さえ反対者の側に回り「新法」を厳しく非難しました。官僚が官僚をリストラするのです。それがどのような事態を招くかは容易に想像できます。王安石は、かつての支持者、友人、知人のすべてを失いました。唯一神宗の支持だけが頼みの綱でした。非難の矢が降り注ぐ中、それでも王安石は信念を貫き通します。そして五十四歳の時、辞表を神宗に提出し、自ら願い出て地方の知事へと戻っていきました。欧陽脩にせよ、蘇軾にせよ「新法」そのもの正しさは理解していました。ならばどこに問題があったかと言えば、王安石の強引な実行の仕方であったといわれます。王安石は「新法」を実行する際、根回しによって皆の賛同を得てから実行するようなことはしませんでした。根回しなどすれば、その過程で「新法」が骨抜きにされることがわかっていたからです。ですから、だれが何といようと一度決めたことは決して曲げませんでした。その姿を「つっぱり大臣」と嘲笑する者もいましたが、それも意に介しませんでした。次のような逸話が残っています。王安石が外出しようとすると、従者がたずねます。「おしのびで外出され、途中わけもわからず旦那さまのことを悪ざまにいうものがありましたら、いかがいたしましょう」すると王安石は次のようにいいました。「もともと人の言はかえりみるに足らぬものだ。わしのことを善いという者があっても、格別喜ぶに当たらないし、わしのことを悪いという者があっても、怒ることはない。耳のそばの風と思ってやり過ごせばよいのだ。決して取り上げるではない」王安石の人柄を伝える逸話です。王安石は、身なりにまったく気を使わず、酒は一滴も飲まず、食事にも無関心、妻以外の女性には注意を払わず、金銭にも執着せず、権力にしがみつくこともありませんでした。では何が王安石を動かしていたのでしょうか?それは「天命」でした。王安石は、ただ「天から与えられた使命」を果たしていただけだったのです。その使命こそが民衆のための「新法」の実現でした。