歎異抄・唯円 親鸞述

法然の信心の忠実な継承者あろうとした親鸞は、関東の農村で大衆の中に溶け込み、大衆とともに念仏を称え、大衆とともに念仏を広めました。法然が徹底的に難しさを削ぎ落とした仏教は、親鸞によって新しい生命が吹き込まれ、それは山々を彩る春の芽吹きのごとくに関東の大地に広がっていきました。

歎異抄全文を電子書籍化した「歎異抄・電子版」を無料公開しています。電子古典読書会のサイト よりアクセスしてください。

この解説サイトの最終段に「歎異抄読書ガイド」を記載しています。ぜひ、お読みください。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

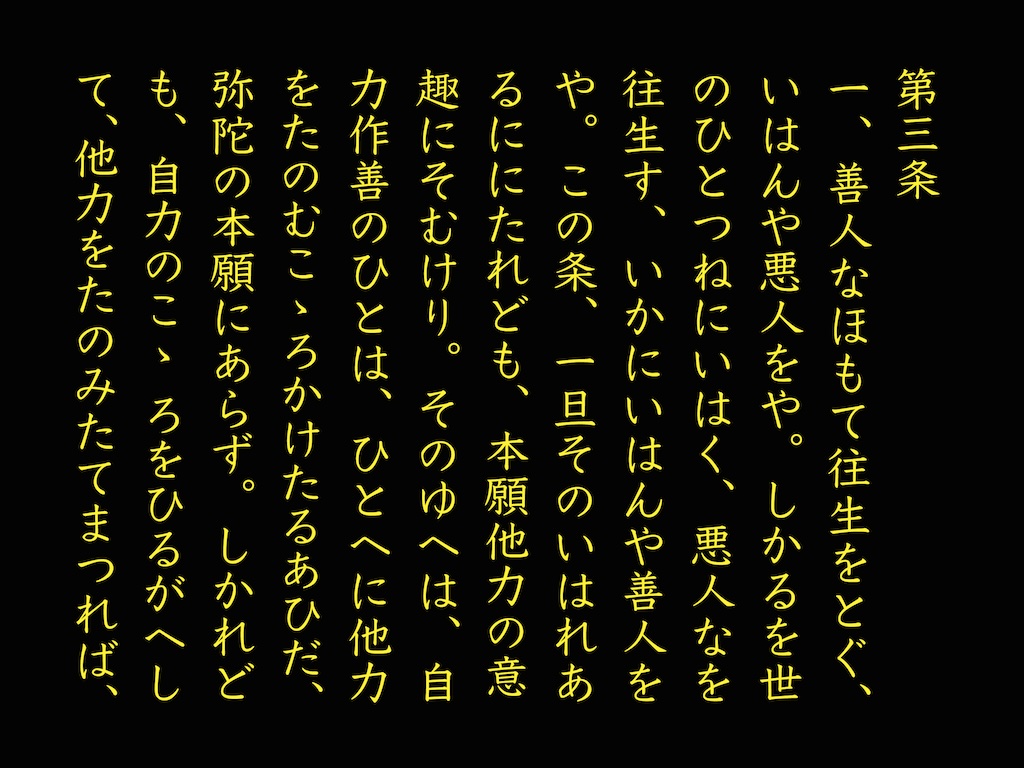

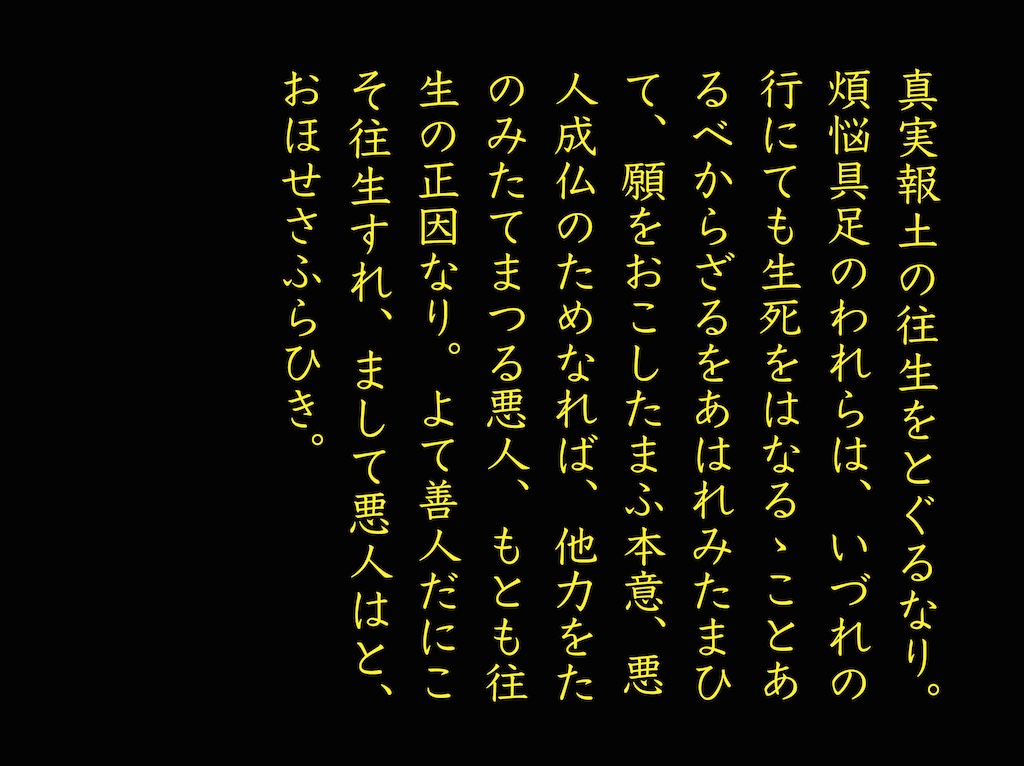

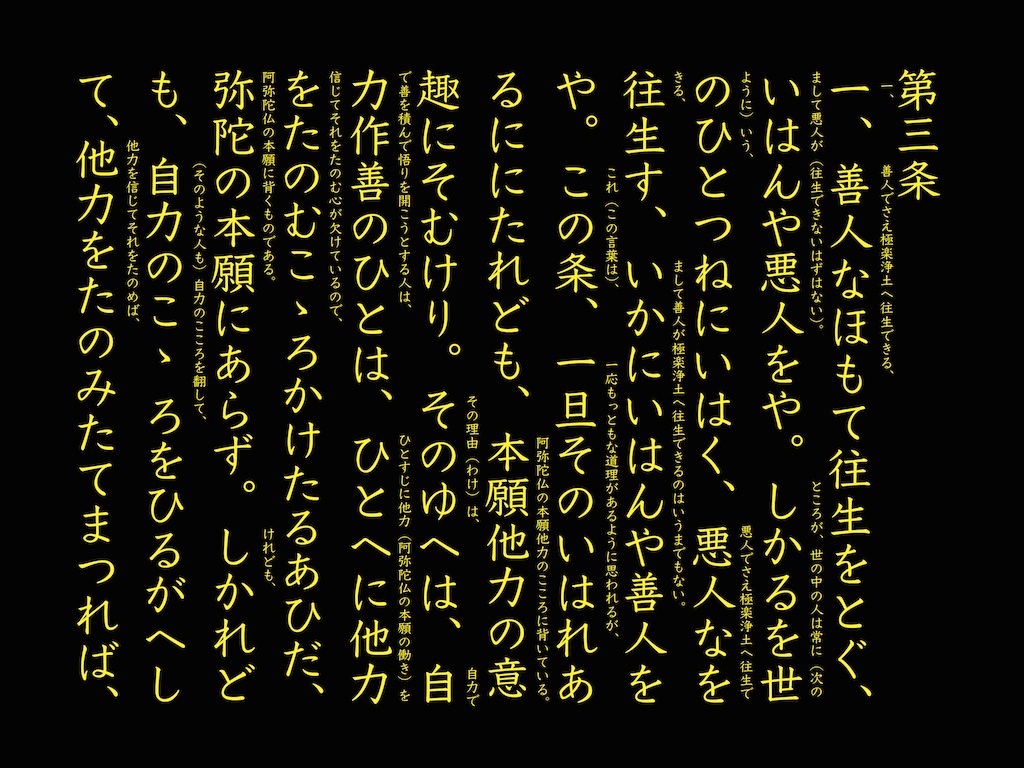

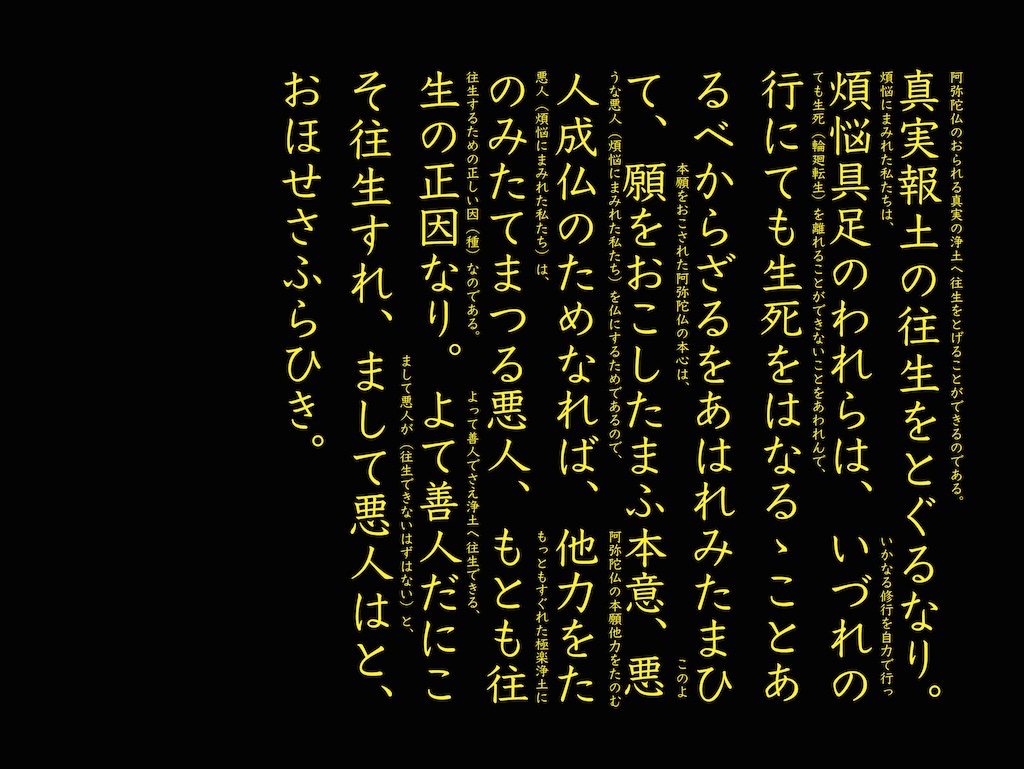

下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下の画像をクリック又はタップすると、朗読音声が流れます。

下の画像で現代語訳を確認してください。

本文中の重要語句を解説しています。

下の<語句解説>をクリック又はタップしてください。

歎異抄の著述目的

歎異抄は、浄土真宗の宗祖である親鸞(1173年〜 1263年)の直弟子唯円(生没不詳)が、親鸞の没後三十年頃に著したものとされています。唯円は歎異抄を書き記した目的を「序」で語っており、それは次の如くです。

「おおよそ、親鸞聖人が生きておられた昔と、亡くなられた後の今を思い考えると、親鸞聖人より言い伝えられた真実の信心と異なる信心があることが嘆かわしく、後人が教えを学び受け継いでいくにあたり、疑いや惑いが生じるであろうことが心配である。幸いにも私は、よき師(親鸞聖人)と巡り会い正しい教えを受けるというご縁に恵まれた。もしそうでなかったら、この易行の念仏の教えに入ったからといって、どうしてそれだけで正しい信心を得ることができたであろうか。もはや親鸞聖人のいらっしゃらない今、決して自分勝手な理解で他力念仏の教えの本旨を取り違えてはならない。そこで私が亡き親鸞聖人からお聞きしたお話の中で、印象深く忘れられないお話しを書き留めておく、ひとえに私と同じ念仏の教えを求める人たちの不審なくしたいからである。」

これを読む限り、歎異抄は、法然が一枚起請文の末文に記した「滅後の邪義をふせがんがために所存を記し畢んぬ。(私が亡くなった後に誤った考えが出てくることを防ぐために私の考えを書き残した。)」と同じ考えに基づいて書かれています。親鸞亡き後、親鸞から伝えられた真実の信心とは異なる信心が門徒の中に流布していることに対する強い危機感が唯円に歎異抄を書かせました。つまり、真実の信心と異なる信心があることを嘆く故に「歎異抄」なのです。

この「いかにして教えを正しく継承していくか」という問題は、釈迦の時代から存在した深刻な問題でした。悟りを開いて仏陀となった釈迦の教えが仏教ですが、釈迦の死後も教団は存続し、インド各地に広まっていきました。しかし教団の拡大につれて、地域や僧院によって教義に違いが出てきます。初期の教団では釈迦の教えを口伝で継承していました。当時釈迦の教えは覚えやすいように詩の形式になっていたものの、伝承が繰り返されるうちに誤伝が生じていきました。教団は幾度か教義の統一をはかりましたが、時代が下がるにつれて対立が深まっていったのです。このように、教えが正しく伝わらないと言う問題は、釈迦の死後から始まっていた深刻な問題だったのです。

歎異抄とは

歎異抄は親鸞の直弟子唯円の著とされています。しかし、唯円直筆の原本は発見されていませんし、そもそも唯円という人物の存在そのものが証明されておらず、著者を浄土真宗第二代門主の如信、また第三代門主の覚如とする説もあります。いまだに謎の多い書といっても過言ではありません。

歎異抄の構成は、著述目的を記した序に続き、第一条から第十条までが前半で、親鸞の語った言葉が直接引用されています。第十一条から第十八条までの後半では、親鸞の信心とは異なる信心を唯円が批判する内容となっています。最後に親鸞の言葉を引用しながらの読み応えのある結文でしめくくられています。

親鸞の言葉を綴った第一条から第十条までの前半の各条には、短い文章の中に親鸞が法然から受け継いだ浄土念仏の信心がわかりやすく語られています。第十一条から第十八条までの後半の各条では、親鸞の信心ではない異説を取り上げながら、その異説を批判する形で唯円が親鸞から伝えられた真実の信心を伝えています。

歎異抄は、ある意味では唯円を通して親鸞の思想を伝える書といえなくもありませんが、親鸞には教行信証という著作があり、親鸞自身がその思想を直接伝えています。教行信証が浄土真宗の根本聖典です。

歎異抄の直筆原本は発見されていませんが、浄土真宗本願寺第八代門主蓮如(室町時代から戦国時代に生きた浄土真宗中興の祖 1415年〜1499年)が写本を残しています。蓮如は自ら写本を残しながら、「右この聖教は、当流大事の聖教たるなり。無宿善の機に於ては左右無く之を許すべからざるものなり。(この歎異抄は、浄土真宗の大事な聖典である。しかし仏縁浅き人には誰彼となく読むことを許してはならないものである。)」として歎異抄を封印しました。なぜ蓮如が歎異抄を封印したのかについては様々な説があります。蓮如は御文章と講(門徒の組織)によって飛躍的に門徒の数を増やし本願寺勢力を拡大させた浄土真宗中興の祖です。しかし歎異抄の中に本願寺が勢力を拡大させるためには不都合な親鸞の教えが含まれていたのは事実です。蓮如が封印して以後、歎異抄が浄土真宗の門徒の中で読まれることはほとんどなくなりました。

作者唯円について

歎異抄の著者は唯円という親鸞の直弟子とされていますが、唯円についてはその記録がまったく残っていません。どのような人物かは歎異抄から受け取る印象(イメージ)で想像するしかありません。そこで唯円について、その人物像を歎異抄の中から探っていこうと思います。

歎異抄は、親鸞が九十歳で没した後三十年くらい経った鎌倉時代後期に書かれたと推定されています。すると唯円は親鸞が六十歳以後に関東から京へ戻った後、それも晩年の弟子ということになります。しかし、歎異抄から伝わってくる唯円のイメージは、関東の人であり都人ではありません。

歎異抄の第二条に、関東の門徒数名が京の親鸞を訪ねて来て、極楽へ往生する方法を問いただしたことが述べられています。これは親鸞の息子で当時関東で布教活動を行っていた善鸞が「自分だけが父親鸞から教えられた特別の教えがある」と言いふらして関東の門徒の中に混乱を引き起こし親鸞から義絶された事件(善鸞事件)と関係しているといわれています。親鸞八十四歳の時の出来事です。関東から親鸞を訪ねてきた門徒たちは、本当にそのような特別の教えがあるのかどうかを親鸞に問いただしたところ、親鸞は以下のように答えます。

「私、親鸞においては、『ただ念仏して阿弥陀仏に助けていただきなさい』という法然上人の言葉を信じるだけである。念仏を称えることで極楽浄土へ往生できるのか、あるいは念仏を称えることで地獄に落ちることになるのか、そんなことは私にはどうでもよいことなのだ。たとえ法然上人にだまされて、念仏を称えて地獄に落ちたとしても、私は少しも後悔しない。なぜなら、念仏以外の自力修行に励んで極楽浄土に往生するはずだった自分が、念仏を称えたことによって地獄に落ちたのなら、法然上人にだまされたという後悔も起こるかもしれない。しかし、しょせんどんな自力修行もできない自分であるから、結局、私は地獄以外に行き場はないのだ。阿弥陀仏の本願が真実であるなら、釈迦仏の教え(浄土三部経)は決して偽りではない。釈迦仏の説かれた説かれた教えが真実ならば、善導大師が解釈された釈迦仏の教え(観無量寿経疏)は決して偽りではない。善導大師が解釈が真実ならば、法然上人の教えがどうして偽りであろうか。法然上人の教えが真実ならば、この親鸞が申すことも虚しい偽りではない。要するに、この愚かな親鸞の信心とは、いま述べてきたようなものだ。この上は、念仏を選ぼうが捨てようが、みなさんのそれぞれのお考え次第である」歎異抄・電子版 P83からP84

つまり、親鸞の念仏に対する信心(念仏を称えると阿弥陀仏の本願によって救われ極楽浄土へ往生できる)は、法然(法然の教え)への絶対的な信心(帰依)によっています。法然のそれは、善導大師の解釈への絶対的な信心によっており、善導大師のそれは、釈迦仏の教えへの絶対的な信心によっています。「釈迦から善導、善導から法然、法然から親鸞へと伝わった信心を受け取るか受け取らないかは、あなた方次第だ」というわけです。

唯円は関東から親鸞を訪ねて来た門徒の中の一人で、この親鸞の言葉に感動して、関東には帰らずそのまま親鸞のもとで弟子として側近くに仕えた人だったのでしょう。とりわけ唯円を感動させたのは「たとえ法然上人にだまされて、念仏を称えて地獄に落ちたとしても、私は少しも後悔しない」という親鸞の言葉だったのではないでしょうか。親鸞の法然へのこれほどまでの絶対的信心はどこからきているのか。唯円が親鸞に惹きつけられたのは、まさにそこだったのだと思います。当時の唯円が三十歳前後の年齢だったとしたら、親鸞が亡くなった時は三十六歳前後です。親鸞が吉水の法然のもとで弟子として仕えたのは二十九歳から三十五歳までの六年間でしたから、二人には弟子となった年頃と弟子としての期間に不思議な一致があります。親鸞が亡くなった後に関東に帰り、三十年後に歎異抄を著したとしたら、六十六歳頃ということになります。結文に「露命わずかに枯草の身にかかりさふらふほどにこそ・・・」とあり、歎異抄が唯円の晩年の作であることをうかがわせます。

唯円が関東の人で、親鸞の亡き後、関東に帰って歎異抄を著したことが、歎異抄から関東の大地の匂いを感じさせています。これは法然の一枚起請文にはないものです。歎異抄には、関東の農村で大衆の中に溶け込み、大衆とともに念仏を称え、大衆とともに念仏を広めた親鸞の姿が投影されているのです。

親鸞が法然への絶対的な信心によって、その信心の忠実な継承者であろうとしたように、唯円は親鸞への絶対的な信心によって、その信心の忠実な継承者であろうとしました。その証として書かれたのが歎異抄であると解釈してもよいと思います。歎異抄からは「私こそが親鸞聖人の信心の忠実な継承者である」という唯円の叫びが感じ取れます。

親鸞の生涯

親鸞の伝記は浄土真宗第三代門主覚如によって書かれた「親鸞伝絵」が代表的です。これは非常に伝説性の濃い伝記で、歴史研究ではそのまま事実としては受け入れがたいものです。しかし、今に伝わる親鸞の生涯は、大体この「親鸞伝絵」に拠っています。ですから下に記した親鸞の生涯も決して正しいという証拠はありませんが、このように伝わっているとしてお読みください。

親鸞は法然に遅れること四十年、承安三年(1173年)に下級貴族日野有範の子として山城国日野で生まれました。母は源氏の出身とされています。幼名を松若丸といいました。父日野有範は源頼政が平家打倒を企てて挙兵した時、それに加わって戦死、母も同じ頃亡くなったとされ、非業の最後を遂げた両親を弔うため、松若丸とその兄弟五人がすべて出家したと伝えられています。その時松若丸は九歳でした。比叡山で修行を始めた親鸞は、法然の如く学識が知れ渡る存在ではなく、比叡山を去るまで平凡な一堂僧としてつとめていました。あるとき、親鸞が頂法寺の六角堂に百日の日参をしていたところ、九十五日目の夜「末代出離の要路はただ念仏にしくことなし(末法の世において煩悩を離れる道は、ただ念仏を称えること以外はない)」という声を聞きます。翌朝比叡山への帰り道、偶然にも安居院の聖覚法印に出会い、聖覚法印より吉水で法然上人が念仏を広めておられることを聞きます。不思議な縁を感じた親鸞は、比叡山を下って法然の吉水の庵を訪ね弟子となります。親鸞二十九歳の時です。それから越後へ配流となるまでの六年間、吉水の法然上人門下として都で過ごしました。親鸞はこの間、結婚して二人の子をもうけています。伝説では妻は九条兼実の息女であったとされますが、それは事実ではないでしょう。しかし、親鸞が都で妻帯し、二人の子までもうけていたのは事実であり、晩年六十歳を過ぎてから都に帰った時、妻と子供は健在であったことがわかっています。承元の法難によって親鸞が越後に流刑となったのは、公然と肉食妻帯していたことが原因とされています。しかし、当時多くの僧が妻を持ったり肉食をしていました。それはすでに公然のことだったのです。親鸞はその当たり前のことを、隠しもせずに堂々と行っただけでした。

承元二年(1208年)、流刑人となった三十五歳の親鸞は藤井善信という俗名で越後へと下っていきました。(承元の法難については「一枚起請文」の解説サイトをお読みください)この越後時代に親鸞は厳しい自然と対峙する凡俗大衆の中に入り込み、その現実苦と同化したと伝えられています。ただ日々の生活に精一杯で教外の方向へ目を差し向ける余裕はなかったようです。この越後時代に二度目の妻を得て男子(後の善鸞)を授かりますが、妻はすぐに亡くなりました。そして第三の妻となったのが、長く連れ添った恵信尼です。恵信尼は親鸞が六十歳を過ぎて都へ帰るまで生活をともにし、四人の子供をもうけました。越後での生活が五年目を迎えた時、都から流刑赦免の知らせが届きます。そして、建保二年(1214年)に越後を立って常陸国の稲田に移りました。稲田に移った親鸞は、大衆に対する浄土念仏の教化という使命に目覚めます。そのきっかけとなったのは、親鸞に法然を紹介した聖覚の「唯信鈔」を読んだことだといわれます。親鸞は「唯信鈔」を読んで感動し、これまでのように独り経を読み、念仏し、自分一個の救いを求めるのでなく「自ら信じて人に教えて信ぜしめる(自信教人信)」という積極的な布教活動に献身するようになります。親鸞の著「教行信証」もこの稲田時代に書かれました。稲田での親鸞は大衆の中に溶け込み、大衆と平等の立場で布教活動に勤しみました。「自ら信じて人に教えて信ぜしめる(自信教人信)」とは、自分と大衆が信心を通して平等であることを前提とするのです。親鸞は法然の教えの忠実な継承者として活動し、自らが新しい教団を作るつもりはありませんでした。しかし、布教活動が軌道に乗るにつれ自分に帰依する人々が増え、自然と自分の周りに教団が形成され、自分と人々との平等が崩れていることに気づきます。そして二十六年間住み慣れた稲田を去り都へと帰っていきました。都に帰った親鸞は、隠遁生活に入り、入滅するまでの二十数年、人を集めて説法することもなく、著述と念仏にあけくれる毎日だったようです。

親鸞の生涯を法然と比べると、法然は承元の法難の後の四年間を除き(法然は承元の法難の後、十ヶ月で赦免され、摂津国に四年間逗留したのち都に戻りました)都を離れることなく、南都北嶺の旧仏教から敵視され続けながらも一向専修の念仏を着実に広め、皇族、貴族、武士から庶民にいたるまでの幅広い信者を得て、仏教界において浄土宗という新しい宗派を認知させました。一方親鸞は流罪の地である越後の厳しい自然の中で大衆と同化し、関東の稲田へ移ってからも大衆の中で彼らと生活を共にしながら布教活動を続けました。法然はある意味では高僧として認知され、信者の尊敬を集め都でその名声は知れ渡っていました。一方愚禿を自認した親鸞は関東の信者たちから慕われる存在であったでしょうが、「僧に非ず俗に非ず」を自認し「自分自身も大衆も平等である」という意識を強く持っていました。法然は生涯妻を持ちませんでした。一方親鸞は三人の妻と少なくとも七人の子をもうけましたが、二人の妻とは縁が浅く、二人が産んだ子とも善い縁は結べませんでした。越後で生まれた善鸞とは義絶しています。親鸞は宿業(前世を含む過去の自分の行為による報い)を強く意識する人でした。肉食妻帯も、妻や子との関係も、宿業という逃れようのない網の中での出来事ととらえていたのでしょう。

善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや

「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」これは、おそらく歎異抄の中で最も有名な文章でしょう。しかし、法然の弟子勢観房源智が法然の言葉を記録した「法然上人伝記」にも同じ文章が記されています。

一、善人尚以て往生す、況んや悪人をやの事。

私に云ふ。弥陀の本願は、自力を以て生死を離る可き方便ある善人のためにおこし給はず、極重の悪人の他の方便なき輩を哀れみておこし給へり。

上に記した法然上人伝記にある「自力を以て生死を離る可き方便ある善人」と「極重の悪人の他の方便なき輩」に対応するのが、それぞれ、歎異抄第三条に出てくる「自力作善のひと=善人」と「煩悩具足のわれら=悪人」です。

「煩悩具足のわれら」は、第一条では「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生(悪行を重ねて罪深く、煩悩の炎の燃え盛る私たち)」(歎異抄・電子版P5参照) とも表現されています。つまり歎異抄では、悪人とは私たち(衆生・人間)すべてをいいます。私たち(衆生・人間)は、罪深く煩悩にまみれた存在であり、それが人間の実像だというのです。

煩悩とは、人間を悩ませ煩わせる心の働きを言います。人間には百八つ(除夜の鐘の数)の煩悩があると言われますが、最も根本的な煩悩は三毒と言われ「貪・瞋・痴(とん・じん・ち)」の三つです。「貪・とん」は貪欲。欲しいものに執着する心です。「瞋・じん」は怒り。怒ること、腹を立てることです。「痴・ち」はおろかさ。真理を知らず、善悪の区別がつかないことです。そして仏教でいう「悟りを開く」とは、煩悩が消滅することでもあります。

一方「自力作善のひと=善人」は、現世において自力で善や修行を積めば、煩悩を捨て去り悟りを開くことができる(と信じている)人です。しかし、釈迦のような特別な存在を除き、私たち凡夫が現世において善や修行を積んで悟りを開くことは有り難い(あり得ない)ことです。ならば現世で悟りを開こうとする善人の姿は、人間の虚像ということになります。

現世において自力で善や修行を積めば、悟りを開くことができると信じている善人は、他力(阿弥陀仏の本願の働き)を信じてそれをたのむ心が欠けています。つまり、阿弥陀仏の本願に背いているのです。けれども、その善人も、自力の心を翻して他力(阿弥陀仏の本願の働き)を信じてそれをたのめば、阿弥陀仏のおられる極楽浄土へ往生を遂げることができます。自力の心を翻すとは、自力で善や修行を積めば現世で悟りを開くことができると信じていることが自分自身の間違った思い込みであることに気づき、その心から離れることです。そして、自分自身を罪深く煩悩にまみれた一人の凡夫であると認識することです。

この「自力の心を翻すこと」と「他力を信じてそれをたのむこと」は、それぞれは別のことではありません。この二つは相互に関わり合っています。他力を信じることで自力を離れることがありますし、自力を離れることで他力を信じるようになることもあります。法然も親鸞もかつては自力作善の人でした。二人とも幼い時に仏門に入り、比叡山で仏教の戒律を守りつつ悟りをひらくために日々厳しい修行と勉学にあけくれていました。法然にいたっては自力作善を極めたとさえ周りから評価された人です。法然は、浄土三部経や善導大師の「観無量寿経疏」などを読みふける中で他力に引き込まれていきます。同時に自力の限界を感じ取ったのです。一方、比叡山での自力修行に疑問が生じていた親鸞は、吉水で専修念仏の教えを説いていた法然に会ってその教えを聞き、自力の心を翻して他力を信じそれをたのむようになりました。

一方、罪深く煩悩にまみれた私たち悪人は、いかなる修行を自力で行っても極楽浄土へ往生することはできません。阿弥陀仏はそんな私たち悪人をあわれんで、私たち悪人を極楽浄土に迎え入れて仏にするために本願を起こされた(悪人正機)のです。よって、阿弥陀仏の本願他力をおたのみするしかない私たち悪人こそが、もっともすぐれた極楽浄土に往生するための正しい種なのです。ゆえに善人でさえ自力の心を翻して他力を信じれば極楽浄土へ往生できるのだから、煩悩まみれの私たち悪人が極楽浄土へ往生できないわけはないのです。

以上本文(歎異抄・第三条)を参照ください。

六道輪廻と悟り

仏教においては、人間が死後において向かう六つの世界があります。人間は生き死にを繰り返しながら、この六つの世界を永遠に輪廻しつづけるというのが仏教の世界観です。仏教ではこれを六道輪廻と呼びます。六道とは「地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天道」です。六道は生前の行為の善悪によって死後に行き先が決まります。車輪が回転してきわまりないように、六道の中で生と死が無限に繰り返されるのです。

この六道輪廻は「生死」とも表現されます。上の段で紹介した法然の言葉「私に云ふ。弥陀の本願は、自力を以て生死を離る可き方便ある善人のためにおこし給はず、極重の悪人の他の方便なき輩を哀れみておこし給へり」歎異抄第三条本文「煩悩具足のわれらは、いづれの行にても生死をはなるゝことあるべからざるをあはれみたまひて、」この二つの中にある「生死」は六道輪廻を意味します。そして「生死を離る・生死をはなるゝ」とは六道輪廻から抜け出し、極楽浄土(阿弥陀仏のおられる、楽しみだけがあり苦しみのない世界)へ往生を遂げることを意味しています。

私たち人間は生死を繰り返してこの六道を永遠にさまよい続けています。この終わりなき六道輪廻から抜け出す唯一の方法が「悟りをひらく」ことです。聖道門では、自力で修行し現世において悟りをひらきます。一方浄土門では、現世において阿弥陀仏の本願を信じ、来世に極楽浄土で悟りをひらきます。(歎異抄・電子版P55参照) 現世で悟りを開こうとする聖道門の修行は難行であり、能力の優れた者だけが修める行です。一方、来世に極楽浄土で悟りをひらく浄土門は、阿弥陀仏の本願を信じるとき、ただちに極楽浄土に生まれて悟りをひらくことが決定する道です。それは易行であり、能力の劣った者でも務めることができます。しかも善人と悪人を差別しないのです。(歎異抄・電子版P52参照)

善悪の宿業

以下は歎異抄第十三条から一部を現代語で要約して抜粋しました。

善い心が起きるのは、宿善(前世を含む過去の善行の報い)によってである。悪事をしようと思う心が起きるのは、悪業(前世を含む過去の悪行の報い)がそうさせるのである。うさぎの毛、羊の毛の先についているちりのような小さな罪も、過去に作った罪の宿業(前世を含む過去の自分の行為による報い)によらないことはないことを知るべきであると親鸞聖人はおっしゃられた。ある時、親鸞聖人が「唯円房よ、私の言うことを信じるか」とおっしゃったので、「もちろんでございます」と申し上げたところ、「ならば私の言うことに決して背かないか」と重ねておっしゃられたので、つつしんで承知したところ、親鸞聖人は「それでは、人を千人殺してくれ、そうすれば極楽浄土への往生は間違いない」とおっしゃったので、私、唯円は「お言葉ではありますが、ただの一人であっても、私の力量では殺せそうにありません」と申し上げたところ、親鸞聖人は「ならば、どうしてこの親鸞の言うことに背きませんといったのだ」とおっしゃった。つづけて聖人は「これでわかるだろう、何事も思い通りになることならば、極楽に往生するために千人殺せと言われれば、すぐに殺すだろう。けれども一人ですら殺せる業縁(苦楽の果報を招く因となる前世を含む過去の善悪の行為)がないから殺さないのである。自分の心が善くて殺さないのではない。逆に一人も殺すまいと思っても百人・千人殺すこともあるだろう」とおっしゃったのは、私たちが自分の心が善いことを極楽浄土へ往生するための善と思い、自分の心が悪いことを極楽浄土へ往生するための悪と思って、阿弥陀仏の本願の不思議なはたらきによって救われるのだということを知らないことをおっしゃっているのである。歎異抄・電子版 P112〜P115 参照

過去に「悪を犯したものを救おうというのが阿弥陀仏の本願であるので、悪事を犯して極楽へ往生する業因(たね)としなければならない」といって、わざと悪事を働いている者がいることを聞いた親鸞聖人は「それは本願に甘える心、本願誇りである。薬があるからといって、好んで毒を飲んではいけないが、悪事を働いたからといって極楽に往生できないというわけではない。戒律を守ることでのみ阿弥陀仏の本願を信じることができるというのであれば、私たちのような戒律を守れないものがどうして極楽に往生することができるだろうか。私たちはみな悪の業縁にまみれた身であることは同じなのだ。そうせざるを得ない業縁がはたらけば、どんな悪事でもするだろう」とおっしゃった。本願を誇って作る罪(極楽へ往生する業因とするためにわざと犯した罪)も、宿業(前世を含む過去の自分の行為による報い)によりもたらされたものである。それゆえ、善いことも悪いことも宿業の報いであると受け取って、ただひたすら阿弥陀仏の本願をおたのみすることこそ、他力に生かされるということである。歎異抄・電子版 P115〜P118 参照

「善行を行えば善い結果が得られ、悪行を行えば悪い結果があらわれる」 これはよく知られた「因果の法則」です。因果の法則では、善行であれ悪行であれ、その行為自体は人間の意志によります。しかし歎異抄で述べられている宿業論によれば、「善い行いをなす」「悪い行いをなす」という、その行為自体が過去に行った自分の行為による報いだというのです。そこに人間に意志は介在しません。すると、その過去に行った自分の行為も、もう一つ前の過去に行った自分の行為による報いということになりますから、永遠に過去に行った自分の行為とその報いがグルグル輪廻していくことになります。まさに逃れようのない六道輪廻と同じことが生きているこの身に起きているのです。そして、そこから抜け出す方法も、ただひたすら阿弥陀仏の本願をおたのみするしかないと親鸞は説きます。

近代知識人と歎異抄

蓮如が封印して以来、読まれることがなかった歎異抄を、明治時代になって再評価して世に広めたのが浄土真宗大谷派(東本願寺)の僧である清沢満之(・きよさわまんし 1863年〜1903年)です。清沢満之が歎異抄を世に広めて以降、多くの近代の知識人が歎異抄の魅力に取り憑かれ、歎異抄を座右の書としました。

劇作家の倉田百三(1891年〜1943年)は、歎異抄についてその著「法然と親鸞の信仰」の序文に次のように記しています。「歎異抄よりも求心的な書物はおそらく世界にあるまい。この書には、また、まだ物柔らかな調子ではあるが、恐ろしい、大胆な、真剣な思想が盛ってある。見方によっては、毒薬とも、阿片とも、利刃ともとれる。がそれは宗教の蜜意を取り扱っているからだ。そして、どこまでも敬虔な、謙虚な、しかも真理のためには何物も恐れない態度で書かれている。文章も日本文として実に名文だ。国宝といってもいい。」

哲学者三木清(1897年〜1945年)は、その著「読書と人生・読書遍歴」の中で次のように述べています。「いったい我が国の哲学者の多くは禅について語ることを好み、東洋哲学といえばすぐ禅が考えられるようであるが、私には平民的な法然や親鸞の宗教の方が遥かに親しみを感じられる。いつかその哲学的意義を闡明(・せんめい 不明瞭なことをはっきりさせること)してみたいというのが、私の密かに抱いている念願である。後には主として西洋哲学を研究するようになった関係から、キリスト教の文献を読む機会が多く、それにも十分関心を持てるのであるが、私の落ち着いていくところは、結局浄土真宗であろうと思う。高等学校時代に初めて読んで特に深い感銘を受けたのは、歎異抄であった。」

小説家司馬遼太郎(1923年〜1996年)は、学徒動員で徴兵され軍隊に入らざるを得なくなった時、歎異抄に生と死の意味を求めたことを告白しています。「学業途中で、兵役に入らざるをえませんでした。にわかに死についての覚悟をつくらねばならないため、岩波文庫のなかの『歎異抄』(親鸞・述)を買ってきて、音読しました。『歎異抄』の行間のひびきに、信とは何かということを、黙示されたような思いがしました。むろん、信には至りませんでしたが、いざとなって狼狽することがないような自分をつくろうとする作業に、多少の役に立ったような気がしています。」「読書のいずみ」第三十号 1987年3月刊

倉田百三・三木清・司馬遼太郎の三人に共通するのは、家の宗派が浄土真宗であり、その宗教的雰囲気の中で成長したことです。三木清は子供時代を振り返って次のように述べています。「元来、私は浄土真宗の家に育ち、祖父や祖母、また父や母の誦する『正信偈』とか『御文章』とかをいつのまにか聞き覚え、自分でも命じられるままに仏壇の前に座ってそれを誦することがあった。お経を読むということは、私の地方では子どもの基礎的教育の一つであった。」「読書と人生・読書遍歴」

三木清は兵庫県龍野市の出身です。播磨地方には浄土真宗の門徒が多く、歴史的にも「播州門徒」として知られていました。司馬遼太郎は大阪生まれですが、祖先は播磨国(兵庫県)三木の出身です。倉田百三は広島県庄原市の出身です。広島県も浄土真宗が盛んな地域です。司馬も倉田も三木と同じような経験をしながら成長していったと想像されます。子どもの基礎教育としてお経を読むなど、おそらく現代ではお寺の家に生まれない限りあり得ないことのように思いますが、戦前の日本においては、ごく当たり前だったのです。浄土真宗は特にその傾向が強かったようです。彼らにはそれだけ歎異抄を受け入れやすい下地があったともいえます。彼らにとって仏教とは浄土教だったのですから。

歎異抄読書ガイド(歎異抄・電子版)

日本には江戸時代に始まった檀家制度という仏教の組織制度があり、ほとんどの日本人は家単位でどこかの仏教宗派のお寺に所属しています。親鸞を宗祖とする浄土真宗は、日本の仏教諸宗の中で最も多くの寺院と信徒を擁しています。家の宗派が浄土真宗で、自宅に仏壇があり、子供の頃から浄土真宗の教えに親しんでいる方であれば、歎異抄を宗教書として読まれた方もいらっしゃるかと思います。しかし、そうでない多くの日本人が歎異抄に関心を示すのは、私自身もそうでしたが、倉田百三、三木清、司馬遼太郎などの多くの著名な先人達が、歎異抄を特別な書として愛読していることを知ったときでしょう。「無人島に一冊だけ持っていくなら『歎異抄』だ」という司馬遼太郎の言葉など、司馬遼太郎ファンの方であれば、必ずどこかで目にする言葉だと思います。「あの先人達を魅了した歎異抄の魅力はどこにあるのか」一度読んでみたいと思う心の起こるまさにその時が、歎異抄を手にするべき時かとも思います。ぜひ「歎異抄・電子版」でその魅力を探ってみてください。

歎異抄は、序に続く第一条から第十八条までと最後に結文がおかれる構成となっています。「歎異抄・電子版」では4ページから76ページで全文をデジタル(電子化)編集しています。この名文電子読本では第三条のみをご紹介しました。

古典はすべてそうですが、歎異抄は特に「声に出して原文を読む」ことが大切な書です。司馬遼太郎も「歎異抄の行間のひびきに、信とは何かということを、黙示されたような思いがした」と述べています。歎異抄は、それを音読するとき、そこに独特のリズムを感じることができます。それはゆっくり音読するより、少し速度を上げて音読する方が、より心地よく感じられるリズムです。

歎異抄は、序から結文までをすべてを一度に読み通すより、まず「序から第十条まで(前半部分)」を丹念に繰り返し音読してみてください。序と一から十まで各条は、文章が比較的に短く、内容も理解しやすいだけでなく、ぼんやりとしてですが、宗教者としてではない、親鸞という一人の人間が行間のひびきを通してイメージ(印象)として伝わってきます。「親鸞とはこんな人だったんだ」というイメージが浮かび上がってくるのです。そのイメージを頼りに読み進めていくのが歎異抄を読み解くカギとなります。読み進める中で「なるほど、この人らしい考えだな」と思える箇所に出くわしながら、親鸞のイメージが徐々に鮮明になっていきます。倉田百三は「物柔らかな調子ではあるが、恐ろしい、大胆な、真剣な思想が盛ってある。そして、どこまでも敬虔な、謙虚な、しかも真理のためには何物も恐れない態度で書かれている。」と歎異抄を評していますが、それはそのまま歎異抄から倉田百三に伝わったの親鸞という人間のイメージ(印象)に他なりません。もちろん倉田百三と同じイメージが伝わるとは限りません。倉田百三に伝わった親鸞のイメージとは真逆のイメージが伝わるかもしれませんし、共感できる部分があるかもしれません。

大切なことは、初めから「宗祖親鸞聖人」といった既定のイメージを持って読み進めないことです。親鸞を神聖にして犯すべからざる存在として読むなら、人間親鸞のイメージは決して浮かび上がってきません。

論語は、江戸時代には武士だけでなく万民の書として広く読まれていました。しかし、そこに登場する孔子は、聖人としてイメージが完成された人でした。ですから、孔子の言葉を批判することは許されず、孔子を呼び捨てにすることさえ禁じられていました。明治に入っても、孔子に対しては、漢学者であってもその言動に敬意を払わなければならないというのが常識で、論語中の孔子の言葉や行動には必ず敬語が用いられました。渋沢栄一の「論語講義」を読まれた方はお気づきのはずですが、渋沢栄一でさえ孔子に対しては特別の思いをもって、その言葉、行動に対して最大限の敬意を表しながら論じています。当時の孔子はすでに聖人としてイメージが完成されすぎており、そのため論語から自由に孔子のイメージ(印象)を受け取ることができなかったのです。こうした読書の弊害はいうまでもありません。同じく浄土真宗の門徒の人たちの中には、親鸞に対して「宗祖親鸞聖人」という尊いイメージが出来上がっておられる方もいらっしゃるはずです。しかし一度「宗祖親鸞聖人」という尊いイメージを外して、「親鸞だって一人の普通の人間だ」という気持ちで歎異抄に飛び込んでみてください。きっとあなただけの人間親鸞が浮かび上がってくると思います。

歎異抄は、まず「序から第十条まで(前半部分)」を丹念に繰り返し音読する。繰り返し音読する中で浮かんでくる親鸞という一人の人間のイメージ(印象)を大切にする。そこからが本当の読書の始まりです。しかし、序から第十条までの前半部分を繰り返し読んでも、親鸞という一人の人間のイメージ(印象)がわいてこず、内容にも興味が持てないなら、歎異抄を読むのはそこまでにして、その読書を終えるべきです。これは読書に限らずすべてのことにいえることですが、相性の悪いことを続けることくらい無駄なことはありません。口に合わない料理を無理に食べ続けることと同じで、それは苦痛でしかないからです。この本は相性が悪いと感じたならば、無理せずさっさと別の本を読むべきであり、読書とはそういうものだと割り切ることも大切です。ただ改めていいますが、それはあくまで「序から第十条まで(前半部分)」を丹念に繰り返し音読してからのことであり、それをせずして早々に興味が持てないというのであれば、それは読書そのものと相性が悪いか(ただし、そういう人は、はじめから歎異抄を読んでみようという気持ちが起こらないはずです)、今はこの本を読むべき時ではないと心を定めて、次に歎異抄を手に取る機会を待てばよいのです。

参考文献

早島鏡正著「歎異抄を読む」講談社学術文庫

阿満利麿著「無宗教からの歎異抄読解」ちくま新書

倉田百三著「法然と親鸞の信仰」講談社学術文庫

戸頃重基著「鎌倉仏教」中公新書

岩田文昭著「浄土思想」中公新書