我背子を大和に遣ると小夜ふけて〈巻二・一〇五〉 二人行けども行き過ぎ難き秋山を〈巻二・一〇六〉大伯皇女

大伯皇女(おおくのひめみこ)の作った歌二首です。六八六年、皇太子である草壁皇子(病弱で暗愚だったと伝えられています)への謀反の疑いをかけられた大津皇子は、斎宮となって伊勢神宮に仕えている姉の大伯皇女を密かに訪ねます。もはや死は免れまいと覚悟していた大津皇子は、姉に最後の別れを伝えたものと思います。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

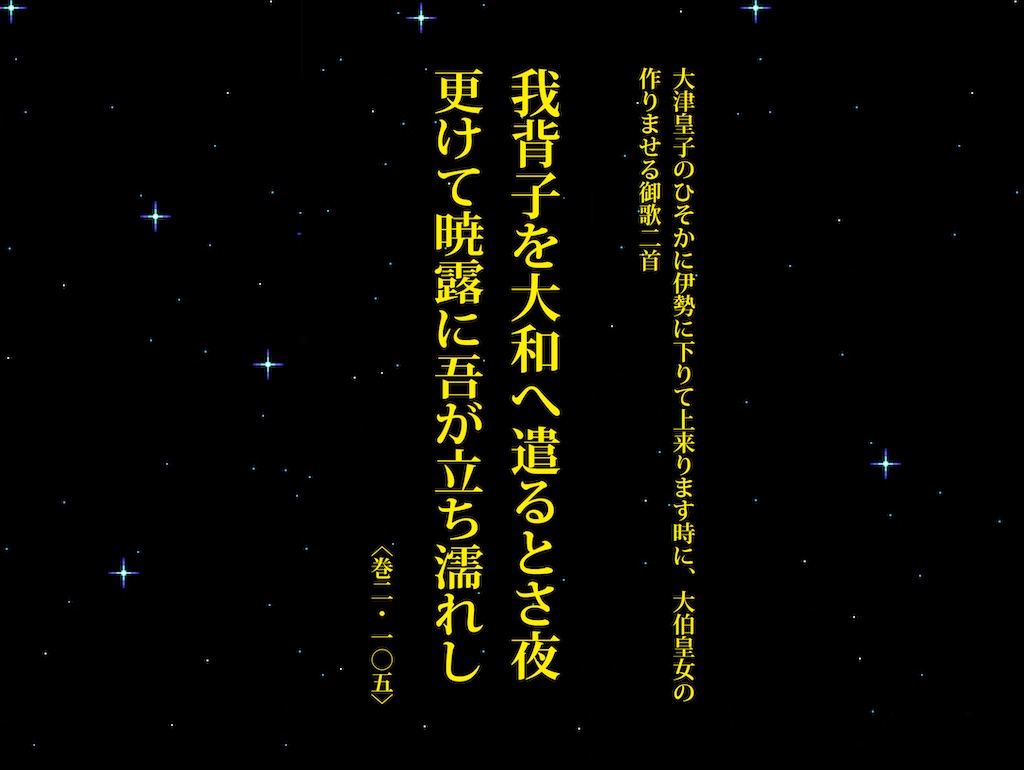

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

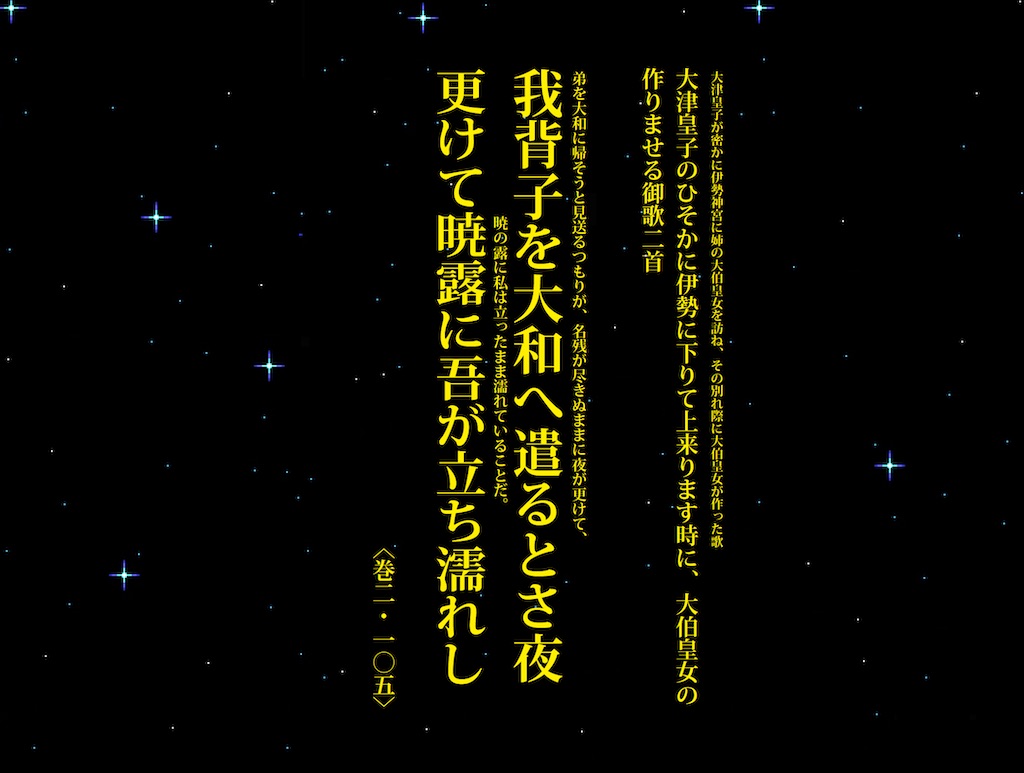

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

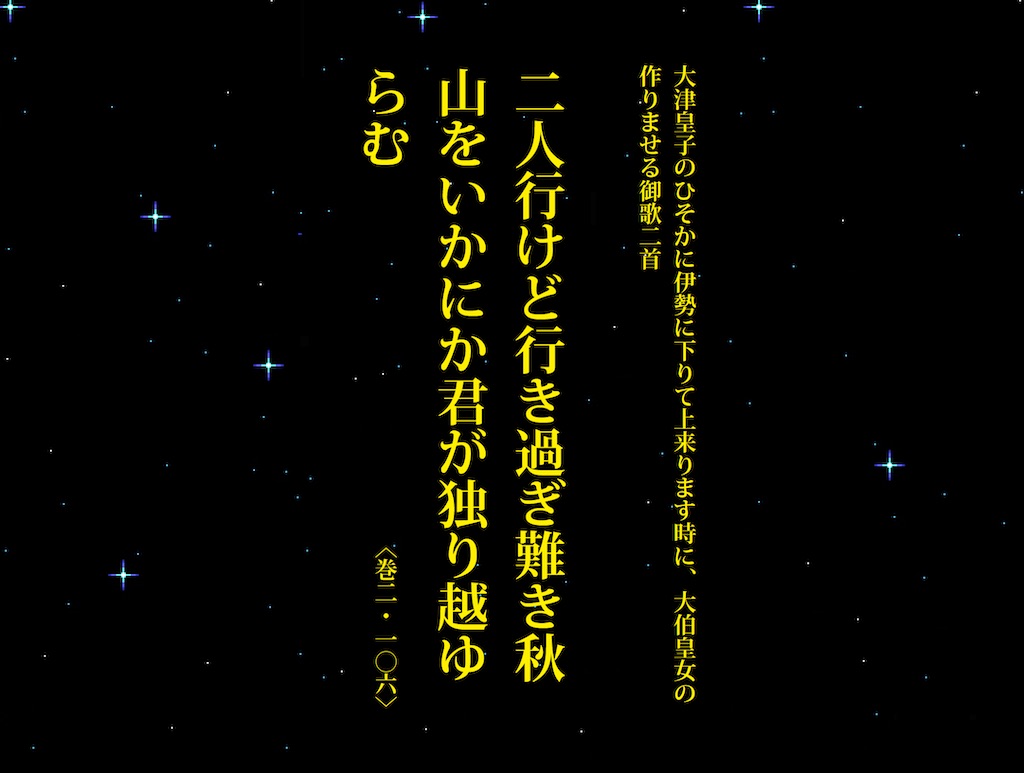

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

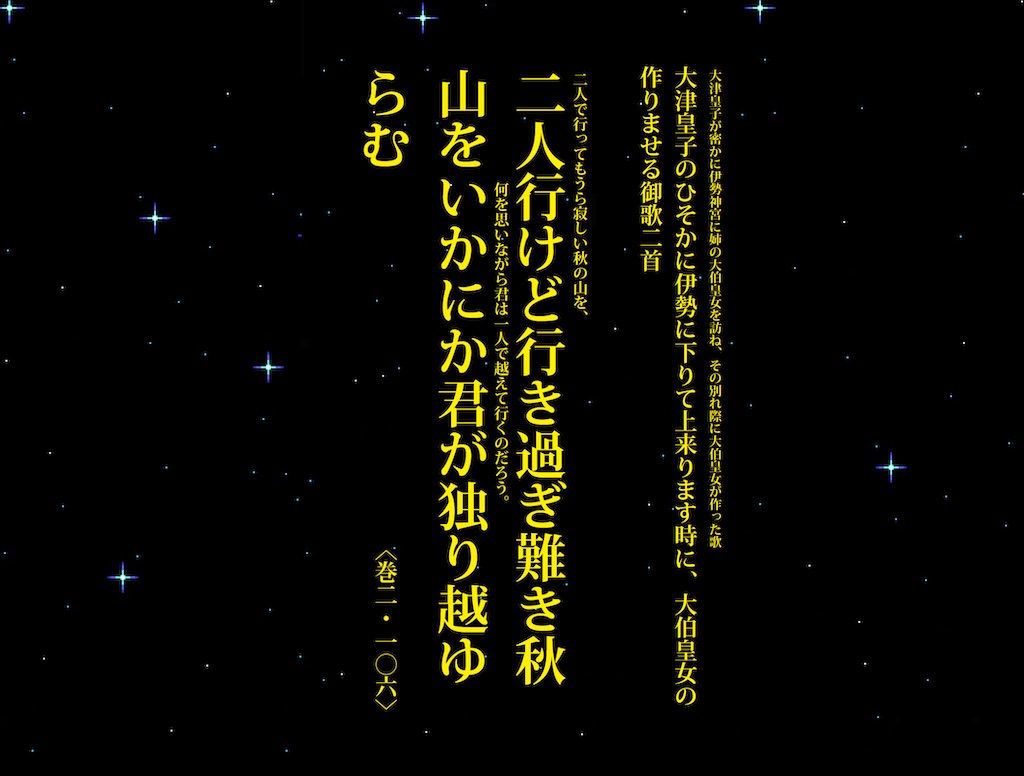

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

歌を深く味わってみます。

大伯皇女(おおくのひめみこ)の作った歌二首です。

六八六年、皇太子である草壁皇子(病弱で暗愚だったと伝えられています)への謀反の疑いをかけられた大津皇子は、斎宮となって伊勢神宮に仕えている姉の大伯皇女を密かに訪ねます。もはや死は免れまいと覚悟していた大津皇子は、姉に最後の別れを伝えたものと思います。

大伯皇女は、もはや救いようのない弟の運命をさぞかし嘆いたことでしょう。大和へ帰れば死が待っているとわかりつつ、それでも弟を大和に送り出さねばならない姉の張り裂けんばかりの心情、そして寂しい秋の山道をたった一人で大和へ帰っていく弟の心の内を慮る(おもんばかる)姉のやるせない心情が、それぞれの歌に詠み込まれています。

「愛しい弟が非情の運命の待つ大和へ帰っていく。その姿を見送っていると、張り裂けんばかりの心のままに夜が更けていき、気がつけば涙の如き朝露に全身を濡らしたまま立ち尽くしていることだ」

「たとえ供の者と二人であってもうら寂しい秋の山道を、弟はたった一人で何を思いながら越えて行くのだろう」

暗く寂しい秋の山道を一人行く大津皇子の胸中は、怒り、悲しみ、恐怖、迷い、様々な感情が去来していたことでしょう。口に出さずとも姉大伯皇女の思いは「弟よ、逃げなさい。このまま一人で逃げて何としても生き延びなさい。」でした。大伯皇女の脳裏には、天智天皇の死に際し皇太子を辞して吉野へ逃れた父天武天皇の姿が鮮やかに浮かび上がっていたはずです。しかし何事にも正面から向き合い決して逃げることをしない大津皇子の真っすぐな性格を誰よりも知っていたのも大伯皇女でした。

大伯皇女と大津皇子の母である大田皇女(おおたのひめみこ)と草壁皇子の母である讃良皇女(さがらのひめみこ)は、ともに天智天皇の娘で同腹の姉妹でした。しかも姉妹が二人とも叔父である大海人皇子(後の天武天皇)のもとに嫁いだのです。大田皇女は早くに亡くなり、大伯皇女と大津皇子は宮廷内での後ろ楯を失ってしまいます。一方、草壁皇子は母である讃良皇女が皇后としてその後ろ楯となっていました。

大津皇子が皇太子草壁皇子に対して謀反を起こそうとしたとされるこの事件は、宮廷内で人望の厚かった大津皇子を皇后がわが子である草壁皇子の政敵として排除したものと推測されています。しかし、この事件の後しばらくして草壁皇子も天皇に即位することなく病没します。結果、天武天皇の皇后であり草壁皇子の母であった讃良皇女が持統天皇として即位しました。

大伯皇女が七歳、大津皇子が五歳の時、二人の母である大田皇女は亡くなります。幼くして母を亡くした二人は、共に手を携え、寄り添う様に生きていったと想像されます。弟を愛しく思う姉の気持ち、姉を慕う弟の思いはひとしおだったに違いありません。

能力も人望もずば抜けていた大津皇子は、草壁皇子とその母である皇后を相手に武力で争う十分な力を持っていました。しかしあえてそれをせず、淡々と死に赴いたのは、父天武天皇がその兄である天智天皇の皇位継承を巡って大友皇子(おおとものみこ 天智天皇の皇子で大田皇女、讃良皇女の弟)と国を二つに割って争った壬申の乱、あの大乱を再び繰り返してはならないと考えたからではないでしょうか。そして大津皇子を死に追いやったとされる皇后も同じ危惧を抱き、断腸の思いで大津皇子に死を与えたのかもしれません。

夫婦、親子、兄弟、姉妹の関係が複雑に絡み合った中で起る争いの悲惨さを皇后と大津皇子は知り尽くしていたのです。