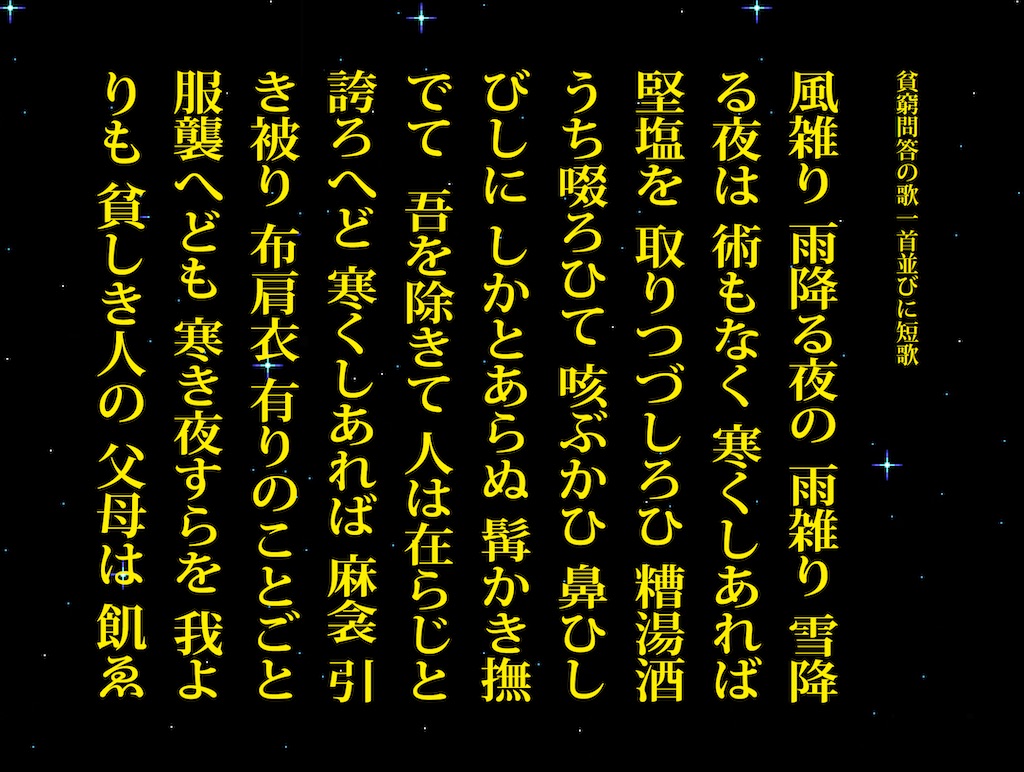

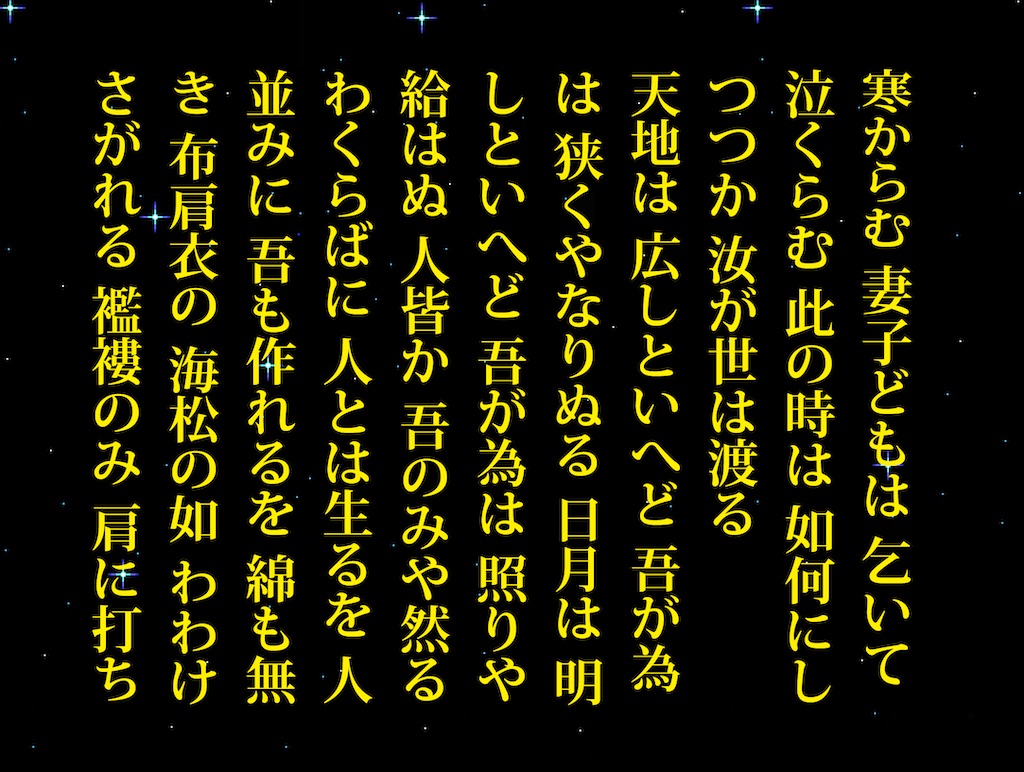

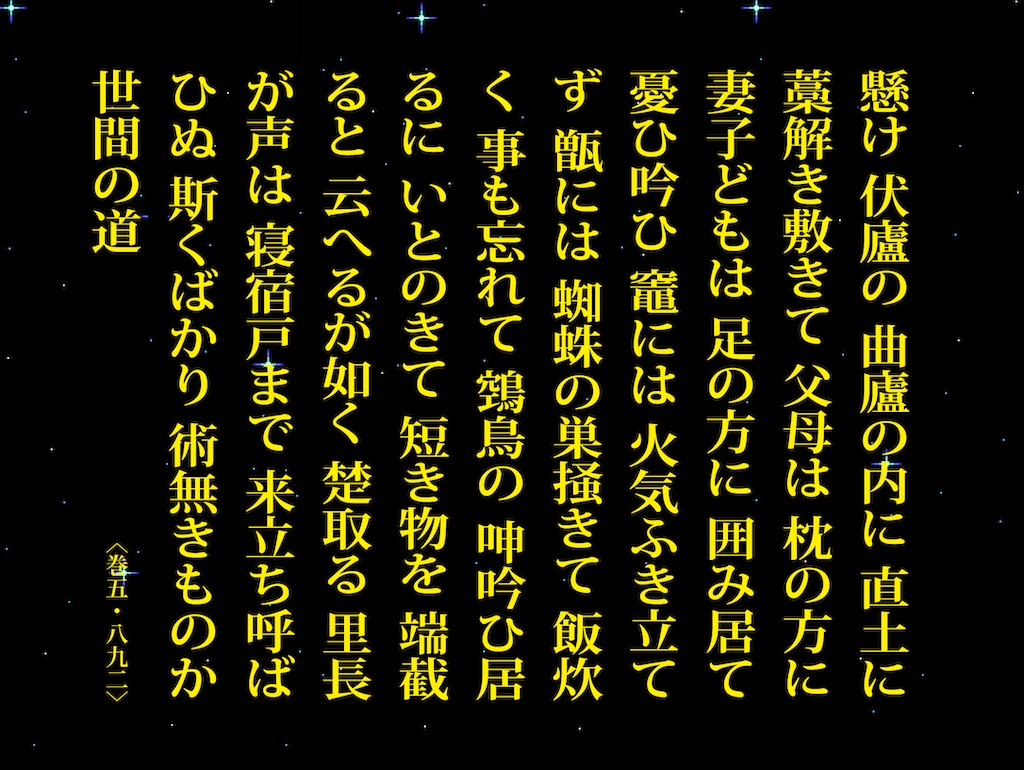

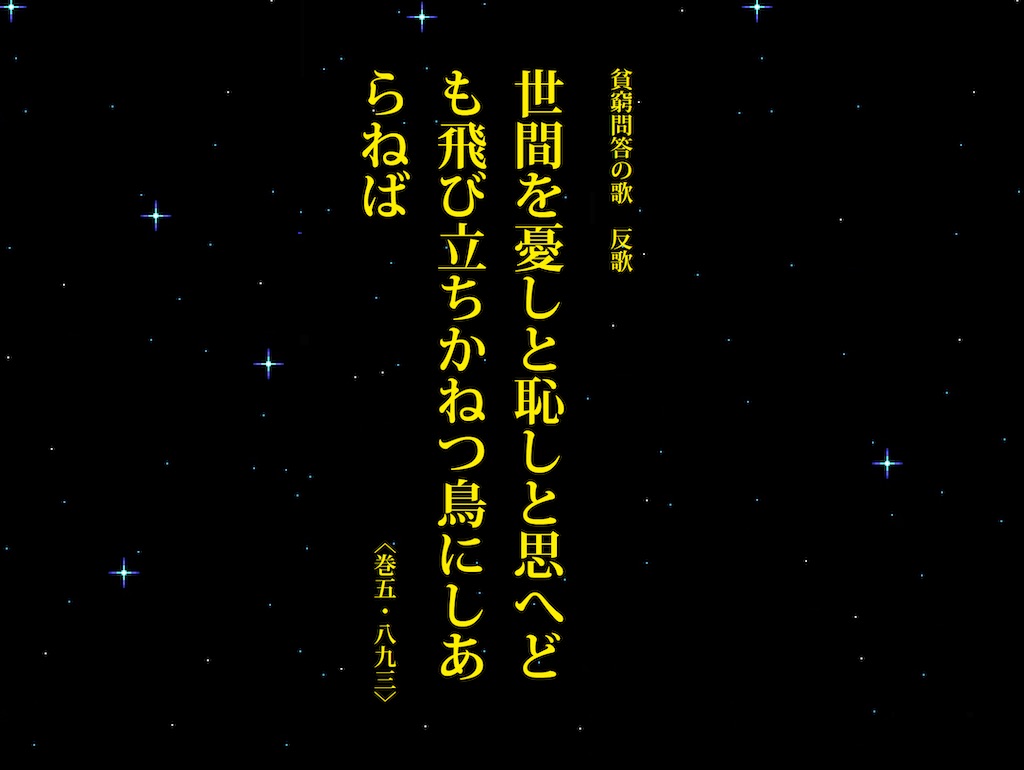

風雑り雨降る夜の〈巻五・八九二〉貧窮問答の歌 世間を憂しと恥しと〈巻五・八九三〉反歌 山上臣憶良

山上憶良の貧窮問答歌とその反歌です。万葉集の中でも極めてよく知られた歌で、山上憶良はこの歌で万葉第一の社会派歌人として認められました。

この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。

パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。

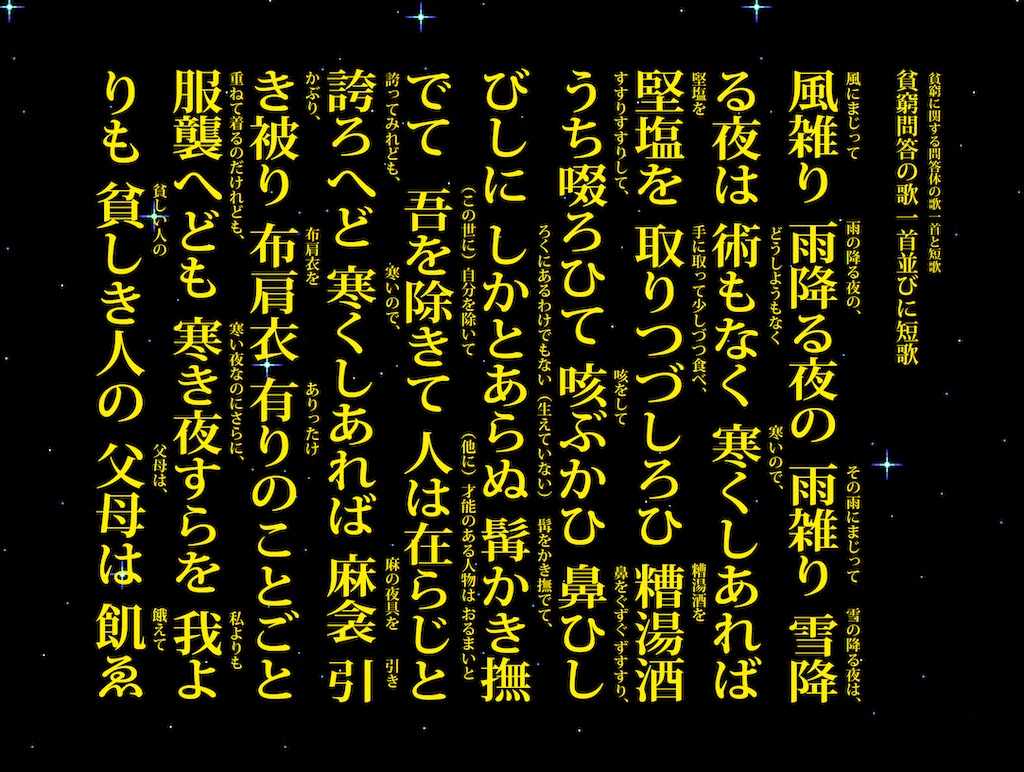

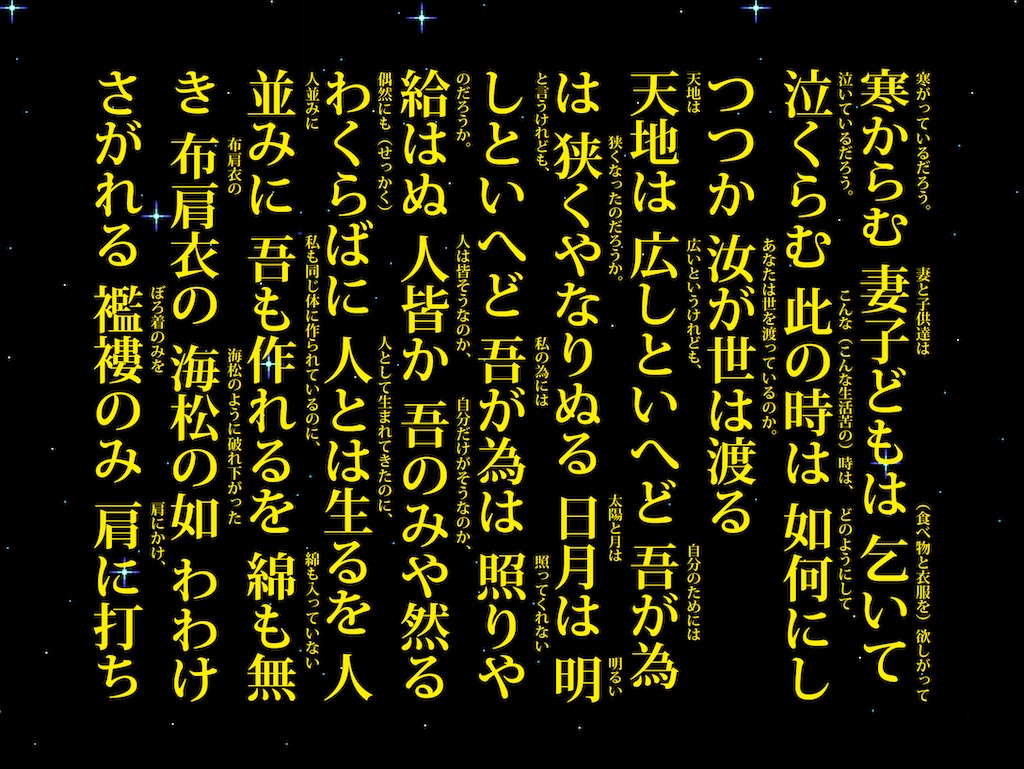

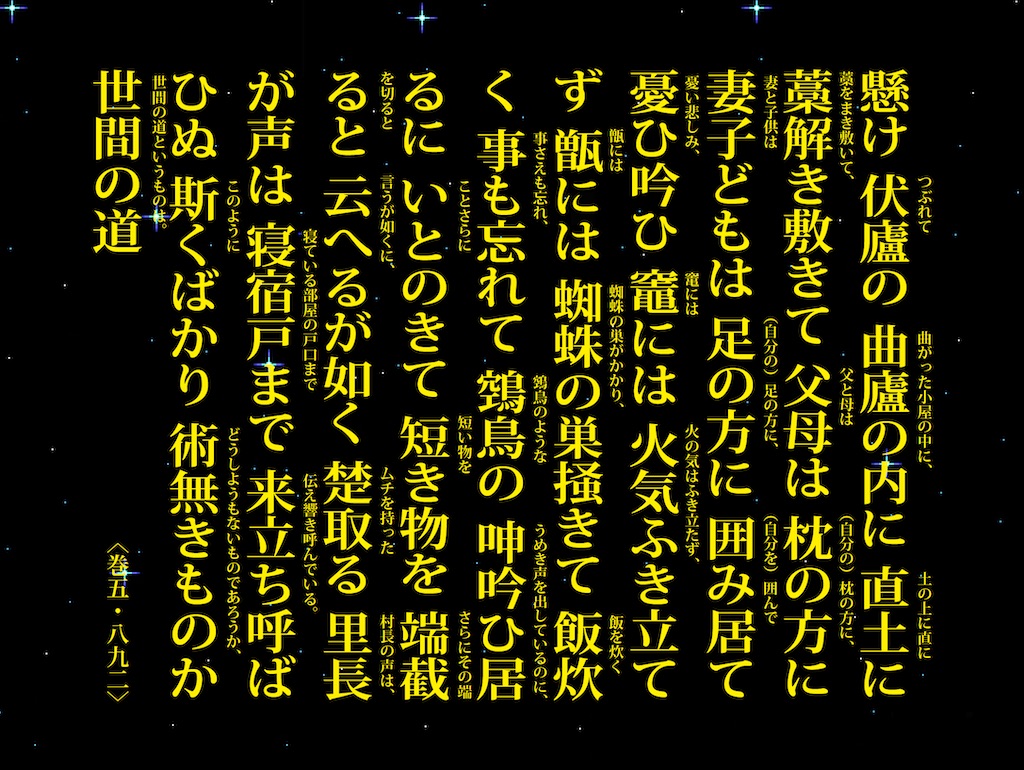

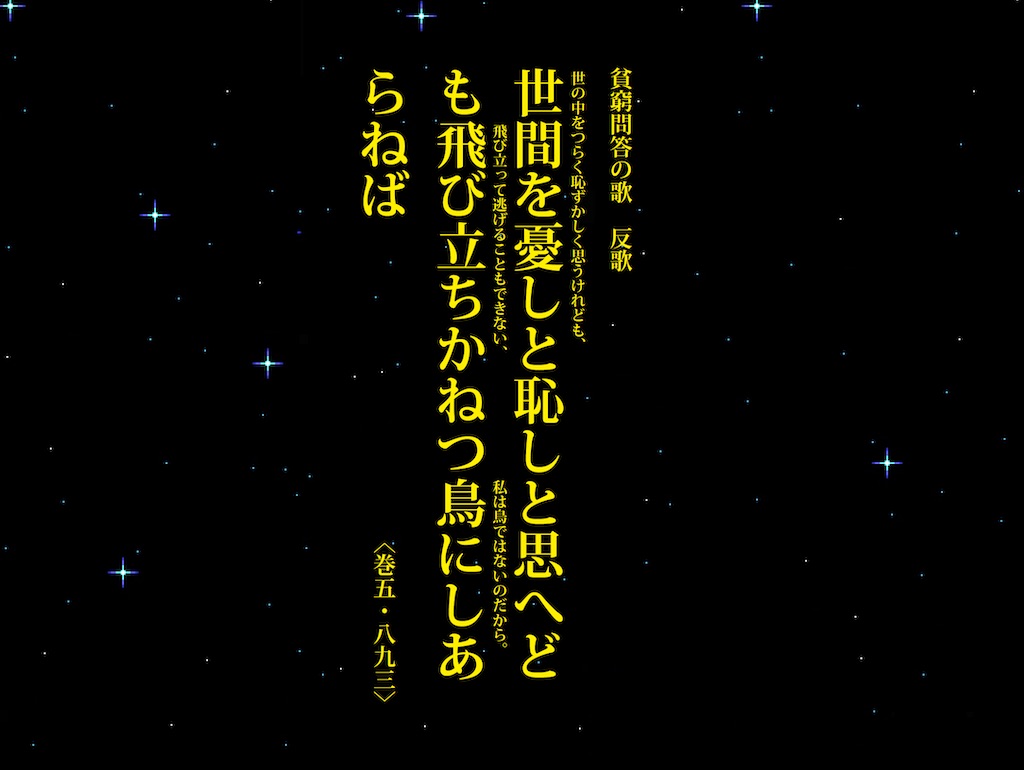

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。

下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、

本文中の重要語句について解説したページが開きます。

歌を深く味わってみます。

山上憶良の貧窮問答歌とその反歌です。

万葉集の中でも極めてよく知られた歌で、山上憶良はこの歌で万葉第一の社会派歌人として認められました。

山上憶良は百済からの渡来人という説もありますが、その出自は不明です。702年の第七次遣唐船で唐に渡り、最新の仏教、儒教を学んで帰国しました。帰国後は地方官を歴任しましたが、筑前守として九州に赴任中に太宰府の長官としてやって来た大伴旅人と筑紫歌壇を形成しました。

貧窮問答歌は前半・後半に分かれた長歌と一つの反歌(短歌)で構成されています。長歌は「風雑り~汝が世は渡る」が前半、「天地は~世間の道」が後半です。

貧窮問答歌は決して山上憶良が自身の生活の貧しさを詠ったわけではありません。憶良は地方官とはいえ今の県知事に匹敵する地位にあった人物ですから、当時としては平均以上の裕福な生活を送っていました。しかし地方官として長年地方の民衆と接してきた憶良には、民衆の厳しい現実が痛い程わかっていました。その民衆の厳しい現実を歌にすることで、都の豊かさが地方の民衆の貧困の上に成り立っていることを都に住む人々に伝えようとしたのです。

長歌の前半は貧しい者が自分よりさらに貧しい者に問いかける形で生活の厳しさが詠われています。おもしろいことに憶良はこの中に自分自身をちゃかり登場させています。「我を措きて人はあらじ(自分を除いて他に才能ある人物はおるまい)」と髯をかきなでて得意そうにしている人物こそ、山上憶良その人です。憶良は唐に留学して儒教・仏教の最新知識を持ち帰った当時としては極めて優秀なエリートでした。自分の能力と知識は他の誰にも負けないと自負していました。しかし如何せん役人の世界は能力だけで出世栄達が決まる訳ではありません。それどころか、当時出世や栄達に必要とされたのは、個人の能力以上に門閥でした。名門貴族の家に生まれるかそうでないかで、役人としての将来はほぼ決まってしまうのです。まったく門閥を持たない憶良は、自分の能力を活かせないまま地方官に甘んずるしかありませんでした。下級の地方官時代には、年下で能力もないが、ただ名門の出身というだけの上司に仕えたこともあったでしょう。そうした苦労の中で憶良には権力や門閥に対しての反骨精神が培われていきました。貧窮問答歌はその反骨精神の一つの現れでもあったのです。

長歌後半には人間として同じに生まれながら、なぜこうも悲惨な貧しさに耐えていかなければならないかという嘆きがとくとくと語られます。この嘆きは能力はあれど門閥を持たないため世に認められない憶良自身の嘆きであり、それが実にうまく比喩されています。そしてこの後半部分にも憶良自身が再び登場します。「楚取る里長(むちを持った役人)」これも憶良自身であり、地方官時代の憶良は、中央政府の命令に逆らえず、強圧的に税を徴収することがたびたびあったと想像されます。「俺はこんな思いをしながら地方役人を務めてきたのだ」こんな怒りにも似た感情を「楚取る里長が声は寝宿戸まで来立ち呼ばひぬ」という言葉の中に込めています。

最後の反歌「世の中はつらく恥ずかしいけれども、どうしようもないではないか、鳥でもない限り飛び去って逃げるわけにはいかないのだから」これを憶良の現実に則して詠み換えれば、「世の中は不条理で満ちている。けれども、妻に子供、老いた父母をおいて逃げ出すわけにもいかず、どんな不条理にも耐えていくしかないではないか」内に秘めた反骨精神はあれども、生活や家族を捨ててまで反骨を貫くことができない憶良の厳しい現実が詠われています。「世間を憂しと恥しと思えども」と詠いつつ、同時に反骨精神を貫き通せない自分自身をつらく恥ずかしいと詠んでいるのです。

貧窮問答歌は山上憶良が地方官を終え都に帰って来た晩年の作です。憶良は貧困という民衆の厳しい現実を詠いつつ、その中に実力はあれども門閥を持たない為に世に認められない若い時代の自分自身を投影させ、しかも反骨精神を貫き通せない憶良自身の厳しい現実をも表現しています。山上憶良にしか作り得ない大胆かつ誠に巧みな歌です。